文字サイズ

3月23日に北海道百年記念塔の解体についての質問をさせていただきました。

この記事を投稿している3月24日、第一回定例会閉会日には、議場にて解体関連予算が「賛成多数」で議決されてしまいます。

しかし、解体中止に向けて活動は継続させて頂きますし、長期戦になる見込みの本活動については、それぞれに活動されている国民・道民の皆さんの熱量を束にしていく必要がある段階へと入っていくことになります。

今の私たちが北海道と共にあることをご先祖の皆さんに感謝・慰霊し、その感謝を未来の子孫たちに期待と共に繋いでいく「象徴」としての北海道百年記念塔に対して、責任を果たして参りたいと思います。

解体については、下記の質問にあるように北海道と北海道教育委員会が提訴されたところですし、聞き及ぶところによれば、この動きは後を追うように続くものと承知しております。

引き続きご支持頂けますようにお願い申し上げます。

————————————————————————

北海道百年記念塔について

(一)説明会の議事録について

北海道百年記念広場の整備等に関する説明会の議事録について、道は、説明会開催時点で、一週間程度で全ての質問に対して公開することを明言されておりました。

第一回目が2月9日に開催されて、議事録の公開が2月22日、第二回目が2月10日に開催されて議事録は3月16日、第三回目は2月14日に開催されて議事録はまだ未公開となっています。開催日には未回答であった分も含めた議事録の公開を約束している道にとって、本日現在でも公開されていない状態は「丁寧な対応」とは言い難いと断言できます。

第三回目の公開スケジュールをお示しください。

<答弁>

(文化振興課長)

質疑への対応についてでございますが、道では、これまで、記念塔解体の判断に至った考え方や解体後の広場整備の方向性をお示しした「交流空間構想」につきまして、様々な機会を通じて説明し、広くご意見を伺ってきたところでございますが、改めて、2月9日から3回に渡り、オンラインによる説明会を開催し、合計109名の方々に、ご参加いただいたところでございます。

参加された皆様からは、記念塔に関しまして、これまでの道の維持管理や道民の皆様への周知のあり方、新たなモニュメントに係る費用や今後の進め方など多岐にわたり、ご質問、ご意見をいただいたところでございます。

時間の関係上、その場でお答えできなかったご質問に対しましては、後日回答を作成し、参加された方々にメールでお知らせした上で、ホームページに掲載することとしておりまして、これまで第2回目までの72件を公開し、現時点で回答をお示しできていない第3回目の質疑応答314件につきましては、3月29日を目途にお示しできるよう鋭意作業に取り組んでいるところでございます。

(指摘)

議事録の公開にあたっては、説明会参加者はもとより、報道や一部の道民が高い関心を持って待ち望んでおります。それは議事録公開という事実だけに留まらず、道として答えにくいであろう質問に対して、どのような回答を寄せてくるのかについて、ただならぬ関心をお持ちであるからと承知しております。

まずは、回答漏れのないように、そして1日も早い回答をお願いしておきます。故意に回答を避けることは、不作為として残りますので、ご留意をいただきたいと思います。

(二)説明会の開催について

前回の質問でもお聞きしましたが、2月に開催された説明会がWEB開催であったことや、その説明会の告知が十分でなかったことから、仕切り直した説明会の開催を多くの道民から要望されております。これは、道もWEB開催での説明会時に触れている点でもあります。リアルでの説明会開催の日程や規模感などについて、見通しの見解を伺います。

(文化振興課長)

道民の皆様などへの説明についてでございますが、先月開催した説明会につきましては、当初、会場にお集まりいただく方式での開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルスの感染状況に鑑みまして、オンラインでの開催としたところでございます。

道といたしましては、まずは、説明会の資料や会議録、質疑に対する回答につきまして、道のホームページで公開するなど、道の考え方をご理解いただくよう努めるとともに、今回、参加できなかった方々をはじめとする道民の皆様から寄せられる問い合わせの状況や新型コロナウイルスの感染状況などを踏まえ、必要に応じて対応を検討してまいる考えでございます。

(指摘)

リアル開催での説明会については、開催の検討に留まることなく、開催する前提で準備に入っていただきたいと強く要望しておきます。今月21日には、新型コロナウイルス感染症によるまん延防止重点措置も解除されております。一日も早い開催告知を始めていただくよう、そして、今度こそ広く多くの道民が開催を知ることができる方法で、告知していただけるよう、併せて要請しておきます。

さらに、その説明会では、道の考え方を理解していただく説明会なのではなく、参加者から寄せられた質問に向き合う説明会であることを要求しておきます。

また、これも前回の質問で要請していた点ですが、記念塔の視察は必ず実現させますので、準備のほど、くれぐれもよろしくお願い申し上げます。

(三)「近代化遺産である百年記念塔の偉功遺産としての地位保全の確認宣言請求」について

私の手元に3月11日に届いた訴状によると、3月9日付けで、「近代化遺産である百年記念塔の偉功遺産としての地位保全の確認宣言請求」が札幌地方裁判所で受理されております。

まずは、この事実についての見解を伺います。

(文化振興課長)

訴えの提起についてでございますが、ただ今ご質問のあった事項につきましては、本日現在、道では、裁判所からの訴状は受け取っておらず、受理の状況やその内容などについて、承知していないところでございます。

(四)北海道百年記念塔の登記について

次に、北海道百年記念塔の登記について伺います。先ほどお伺いした訴状の中で、百年記念塔の底地は道の所有地でありますが、記念塔そのものは未登記であることが記載されております。これは事実でしょうか。見解を伺います。

(文化振興課長)

記念塔の登記についてでございますが、先ほどもお答え申し上げたとおり、裁判所からの訴状は受け取っていないことから、その内容は承知しておりませんが、記念塔は、「工作物」に該当することから、不動産登記は行っていないところでございます。

(再質問)

改めて伺います。今となってはそれが道の弱点にさえなっていると見ているところですが、当時は登記する必要がなかったと判断してのことなのでしょうか。それとも登記をし忘れたことが発覚してしまったので、先ほどの答弁に至ると受け止めてよろしいのでしょうか。当時登記を済ませる必要があったと考えているのか、見解を伺います。

(文化局長)

記念塔の登記についてでございますが、記念塔は、「工作物」に該当いたしますことから、建設当時の不動産登記法に基づきまして、適切に取り扱ったものと考えております。

(五)北海道百年記念塔の所有者について

いま未登記であることが答弁されたところでもありますが、道は、記念塔の所有者たり得ないと理解することもできると思います。1970年に竣工した時点で、建設期成会が広く寄付を募り、道の事業から切り離して竣工されたものであることから、所有権不詳とされ、収去明渡しの債務名義でもなければ、道単独で撤去することは非合法であると、その訴状の中では明記されているところであります。この点について道の見解を伺います。

(文化振興課長)

記念塔の所有権についてでございますが、記念塔は、当時、建設主体となりました「北海道百年記念塔建設期成会」から道の規則で定められた手続きに則りまして、寄附の申し込みを受けて、受納し、公有財産台帳に記載した上で、維持管理してきたものでございまして、道が所有権を保有しているものと認識しております。

(指摘)

先ほどの訴状の中では、この他にも様々に史実と並んで、道の瑕疵と不作為が指摘されているところとなっていて、明日にでも議決されようとしている解体予算案に、数多くの疑義が突きつけられていると捉えることができると思います。これらの事実の真偽は、公正な裁判で明らかになっていくものと承知しておりますが、実は前述の説明会で数多くの質問が寄せられた質問の中には、同様の趣旨のものが存在していることを、私達は知らなければならないと思います。この点については、今後の委員会質問の中で明らかにしていく考えでありますので、ご承知おきください。

ちなみに私は、所有者が道とは言い切れないと捉えているところであります。今答弁にあった公有財産台帳に記載されていたとはいえ、未登記であったことも事実だと思います。私は、公有財産台帳が登記に取って代わることを聞いたことがありません。言うなれば、自分の財産目録に書いてさえあれば、所有権を主張できることがまかり通るならば、権利関係をいかようにでも操れることになってしまいます。だからこそ、公的に認められた不動産登記という方法が存在している訳であります。これらの点がまさに争点となって裁判が行われると承知しております。成り行きを見守りたいと思います。

また、この訴状では、被告として北海道教育委員会も記名されているところです。同様に、今回の質問の中であげれば項目にキリがありません。この点については、後の議会議論の中で取り扱っていきたいと考えているところであります。

(六)北海道百年記念塔の新聞報道について

3月12日付の新聞報道によると、北海道百年記念塔の解体着手について某団体の会長が「当然の判断。塔建設の背景に何があるのかよく考えて欲しい」と発言されていることが明記してあります。

道は、この「背景に何がある」と理解しているのか、見解を伺います。

(文化振興課長)

記念塔に関する報道についてでございますが、ご指摘の新聞報道につきましては承知しておりますが、発言の趣旨については把握していないところでございます。

(指摘)

先述の訴状では、多様な北海道開拓先人のご尽力に対し慰霊のまことを捧げるは、末裔として当然の義務ですらあり、何も一部種族だけがメモリアル化される縁は史実上には全く無いのであると記載されております。

この北海道百年記念塔が、「開拓の先人に対し感謝と慰霊のまことを捧げ、将来に向かってたくましい北海道の建設を誓う道民の総意を込めた記念塔」として存してきた以上は、北海道独自の文化財として、維持管理されて当然のことなのであることを申し上げておきます。

またこの期に及んで知らぬふりを決め込む道は褒められたものではありません。偏向した政策に肩入れする様は、他の政策と比べても不自然であることは明らかであります。分かっていてあえて、僕も僕でありますが、答弁を避ける道も道であると思うのであります。そんなタブーを作り出してしまったというのは健全な北海道の元気に繋がりません。お互いに戒めていかなければいけないと考えるわけであります。

(七)北海道百年記念塔の解体予算について

明日の第一回定例会で、北海道百年記念塔の6億4千万円超の解体予算が議決されようとしています。情勢を鑑みると賛成多数で議決されるものと推察しています。これは、ただただ私の力の至らなさを悔いるばかりであります。

しかし、本日の質問で展開したように、今後の道民活動や開催される説明会、そして訴訟などを通じ、北海道百年記念塔の在り方については、議論が継続されるものと考えております。

道は、この状況をどのように捉えているのか、最後に見解を伺いいたします。

(文化局長)

記念塔に関しまして、今後の対応についてでありますが、道では、塔のあり方について、平成28年度以降、様々な分野の専門家や有識者の方々のご意見を伺うとともに、道民ワークショップや出前講座、アンケート調査などを通じまして、道民の皆様から寄せられた様々な意見を踏まえながら、時間をかけ、慎重な検討を進めてきたところでございます。

また、解体の判断に至った考え方や解体後の跡地を含む今後の広場整備の方向性をお示しした「交流空間構想」につきましても、先月開催しました説明会を含め、様々な機会を通じて説明し、広くご意見を伺ってきたところでございます。

道といたしましては、記念塔に対する皆様の思いやご意見を真摯に受け止めながら、今後とも道の考え方について、ご理解いただけるよう努めてまいります。

(指摘)

またここでも、道の考え方について理解いただけるよう努めてまいるが出てまいりました。この点は違うということをはっきり断言しておきます。

道は、道民の考え方を理解しなければならない立場にあるのです。答弁が強すぎます。私はこれまでたくさんの課題を明示し、瑕疵や不作為を明らかにしていくことで、道がとってきた手続きの脆弱を示していく考えであります。

私にも、大きな流れの変化がすぐそこまで迫ってきていることを聞かされているところであります。道のみなさんも真の意味で慎重に誠実に事に当たっていただきたいと要望します。

もう一つ指摘を加えます。

前回質問時にも申し添えた点でありますが、本件を担当されてる道の職員の皆さんにおかれては、本当にご苦労ご心労を掛けてしまっているとお見舞い申し上げるところでもあります。

私は、北海道百年記念塔の取り扱いについては、過去の行政プロセスの中で手続きが進み、今日を迎えていることを十分に承知をしているところでもあります。

しかし、本日ここに「北海道開拓先人に対する感謝と慰霊のまことを捧げ、将来に向かってたくましい北海道の建設を誓う道民の総意を込めた記念塔」の未来を想う時に、胸が焼かれる思いであり、今を生きる者として、先人のみならず子孫に対して、すべきことの使命を思い知らされるところなのであります。

これまで質問の中で判明していることは、「交流空間構想」等の中で道から説明されてきた北海道百年記念塔の解体の経緯については齟齬があり、意図的に時系列を違わせることによって解体推進に都合良く書き換えさせられてしまっていたのではないかという疑義なのであります。

明日、解体予算は成立してしまうこととなるでしょう。しかし、今後明らかにされる史実と事実を基にして、各委員のみなさまをはじめ、それぞれの地区を代表する各派議員として、本件に向き合い、先人と子孫に対して恥ずかしくないご判断を賜るよう願って止まないところであります。

3月11日に行われた一般質問で、鈴木直道知事に質問させて頂いた<内容>と<答弁>です。

世界から多くの観光客にお越しいただくことが、即ち北海道の元気に直結することは、この二年の間の新型コロナウィルス感染症との闘いを通して、皆さんも肌身で感じたのではないかと捉えています。

地域が元気になる手段の一つとして、この機会を上手に活用していただけるように設えたいと思い、質問に至りました。

——————————————————————————

C,アドベンチャートラベル・ワールドサミットについて

アドベンチャートラベルワールドサミットについて伺います。

2020年12月に北海道での開催が正式決定し、その後準備されてきたATWSは、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、2021年5月にはバーチャルでの開催が発表となりました。その後の2021年9月には、改めて2023年に北海道での開催が内定し、関係者の期待がつながったものと承知しています。

これらは、「農業」「エネルギー」に加えて「観光」を三本柱として掲げる私たちの北海道にとって、今後の戦略に適った取り組みであり、官民挙げて取り組むべき政策・施策なのだと確信しています。そこで、知事に幾つか伺うと共に提案しておきたいと思います。

①アドベンチャートラベル・ワールドサミット2021について

最初に、ATWS2021について確認しておきます。

先に述べたように9月のATWS2021はバーチャル開催となってしまいましたが、開催された結果等はこれまでの質問で明らかにさ れていることと承知していますが、その総括は行われているのでしょうか。またその公開についての予定を教えてください。

<答弁>

アドベンチャートラベル・ワールドサミット2021の総括についてでありますが、昨年バーチャル開催されたサミットにおいては、欧米豪を中心に多くの国から、旅行会社やメディア関係者、観光関係団体など617名が参加し、北海道のアドベンチャートラベルのコース等をバーチャルで体験していただくとともに、各種講演や分科会のほか、旅行会社同士のオ ンライン商談会や、参加者とメディアのオンライン交流会などが実施されたところでございます。 サミット開催時に発信した映像については、主催 者や参加者から高い評価を得たところであり、2023年サミットのリアル開催につながったところであります。これらの実施結果につきましては、本年春に予定している実行委員会の総会で報告するとともに、 ホームページでも公表することとしております。

②アドベンチャートラベル・ワールドサミット2023について

ATWS2023について伺います。

開催結果や総括等を受けて、私たちのATWS2023への期待はより高まるものと容易に推測できます。

開催までの一年半で、ATWS2021の準備工程を繰り返すのでは二度開催する意味がありません。順調な開催を期待しているのではありません。私たちは、より効果の高い開催を期待しているのです。知事の見解を伺います。

<答弁>

アドベンチャートラベル・ワールドサミット2023に向けた準備についてでありますが、道では、来年のサミットまでの時間を有効に活用し、本道のアドベンチャートラベルをリアルに体感し、感動いただけるよう、一年を通じたコンテンツの磨き上げや北海道全域での魅力あるツアーコースの造成のほか、アドベンチャートラベルに対応した新たなガイド制度の検討を進めているところであります。私としては、2023年に再び北海道でサミットが開催されるというチャンスを最大限活かし、全道域で機運の醸成を図るとともに、サミットの主催団体と緊密な連携を図りながら、アドベンチャートラベルが本道の観光の主要な柱の一つとなるよう加速的に準備を進めてまいります。

③道内エクスカーションについて

次に、ATWS2023の参加者に提供される道内エクスカーションについて伺います。

事前に伺ったところによると、ATWS2021の参加者に提供される予定だった道内エクスカーションは、サミット開催前に行われるプレサミットアドベンチャー(PSA)15コースと、サミットの初日に開催されるデイオブアドベンチャー(DOA)29コースであると伺っています。

いずれもアドベンチャートラベル・トレードアソシエーション(ATTA)の審査を経て提供されるものと承知しています。

ATWS2023の参加者に提供されるPSAとDOAは、ATWS2021のメニューの継続となるのかを伺います。その44コースについての概要と道内での選定経緯、また誰が企画したコースであるかを含めて教えてください。

<答弁>

道内エクスカーションについてでありますが、ATWS2021においては、サミットの前に希望者を対象に4泊から5泊のツアーとして開催されるプレサミットアドベンチャーを15コース、サミット参加者が全員、初日に体験する、デイオブアドベンチャーを29コース造成したところでございます。これらのコースは、旅行会社が道内各地域を回り、ガイドの皆様などとも相談しながら造成した旅行商品の中から、実行委員会で審査・選定の上、サミットの主催団体であるアドベンチャートラベル・トレードアソシエーションの審査を経て決定したものでございます。 ATWS2023の開催に当たりましては、ATWS2021で造成されたコースを基本としながら、改めて、主催団体の意向も踏まえ、商品の追加や既に造成されている商品 画したコースであるのかを含めて教えてください。 の変更などして対応してまいる方向でございます。

④地域発のエクスカーションについて

道内エクスカーションの在り方について伺います。

ATWS2023の参加者に提供されるエクスカーションは基より、多くの参加者に情報提供されるメニューの創出と共有が必要だと思うのです。道内津々浦々や四季折々に満喫できるアドベンチャートラベルの情報を提供することが必要です。

そこで、道が自治体や地域の観光協会に呼び掛けて、その地域に存するアドベンチャートラベルのコンテンツを、ATTA基準で磨き上げる取組みを主導し展開することを提案します。旅行商品の開発という意味でもあり、その地域の住民に改めて受け入れる覚悟を求めるものでもあると捉えています。

北海道では、余りに当たり前で、時に畏怖の念を抱かざるを得ない「自然」そのものが、私たちに活力を与え元気にすることを再認識することが出来ます。

道の見解を伺うと共に、知事の決意をお聞かせいただきたいと思います。

<答弁>

地域発のエクスカーションについてでありますが、本道は雄大で豊かな自然はもとより、縄文遺跡群やアイヌ文化などの地域資源、さらには、多様なアクティビティを楽しむ環境が整っており、道内各地を訪れなければ体験することができない魅力あるコンテンツを有しているアドベンチャートラベルの適地であると認識をしております。このため、道では、アドベンチャートラベルとして求められる高い顧客ニーズに応えることができるコンテンツの発掘や磨き上げを道内自治体の皆様などとも連携して取り組んでいくとともに、一年を通じた全道各地の魅力ある商品造成を支援し、本道の魅力を世界に売り込む絶好の機会であるATWS2023の場において、世界各国のバイヤーやメディアに向けた道内各地の魅 力を余すことなく紹介する動画を発信するなどして積極的にプロモーションをしてまいります。

3月11日に行われた一般質問で、鈴木直道知事に質問させて頂いた<内容>と<答弁>です。

札幌丘珠空港の利活用については、北海道の活力源としての効果が明確になっているにも関わらず、北海道も札幌市も行政手続きのペースが遅く、いや遅すぎて参ってしまう状態です。

これまで以上に、議員活動を通しながら『北海道の元気』のために働いて参ります。

————————————————————————————–

B,札幌丘珠空港について

札幌丘珠空港について伺います。

札幌丘珠空港については、これまでに会派を問わず多くの質問が重ねられてきたことと承知しています。それらは、いずれにしろ道が果たす役割や滑走路の延長であったり、道内に限らず東日本における防災拠点としての活用であったり、北海道の活力の喚起に向けた方向性の質問であったと捉えています。

私は、これらを「まちづくり」の視点で捉えて質問してきたところでありますが、北海道の人口が驚くほどに減っていくことが明確になっている現時点において、更に新型コロナウィルス感染症の流行が収まりきらぬ現時点において、札幌丘珠空港の活用についての議論が停滞していることを危惧している者の一人として、以下、本定例会の予特と関連させて質問させていただきます。

①国との議論について

最初に、国との調整について伺います。

現時点における札幌丘珠空港の整備計画については、国との間においてどのような内容で進められているのか伺います。そして、その到達度合いはどの程度と見込んでいるのでしょうか。

特に、2030年に札幌オリパラの開催を目指す私たちにとっては、残されている時間には限りがあるのです。

道の責任において行われなければならない国との調整の範囲、言い換えれば札幌市との役割分担を、道はどのように自覚しているのかについて伺っておきます。

<答弁>

丘珠空港の利活用についてでありますが、現在、札幌市では、丘珠空港の利活用のあり方を示す「丘珠空港の将来像(案)」の来年度中の公表に向けまして、国との協議や航空会社など関係者へのヒアリングを進めているものと承知しております。道では、北海道における航空ネットワークや空港の目指す姿を明らかにした「北海道航空ネットワークビジョン」において、丘珠空港の役割を「道内各地の経済・医療・防災を支える航空ネットワークを実現するもの」としており、その利活用等について、これまでも札幌市と連携し、様々な取組を進めてきたところであります。 今後、札幌市における「丘珠空港の将来像」の内容を踏まえ、道としても、全道的な視点から、丘珠空港の一層の利活用と機能強化に向けて、引き続き、 札幌市と緊密に連携を図りながら、着実に取り組んでまいります。

②道が目指す札幌丘珠空港の姿について

私が過去の質問で繰り返し主張してきたことは、札幌丘珠空港は、人口減少を主因とする将来の北海道の活力の減少を埋め合わすだけの主な源となり得るものであります。

私は、道として期待は寄せるものの、その主管が札幌市に存する為に、出過ぎた考えが避けられてきたことに地団駄を踏んでいます。

札幌丘珠空港がどうあれば、北海道の視点で北海道の活力に繋げることが出来るのかを札幌市と共有出来ているのでしょうか。

道として期待する札幌丘珠空港の「仕掛け」を札幌市に示すことが必要です。知事の見解を伺います。

<答弁>

次に、丘珠空港の目指す姿についてでありますが、丘珠空港は、札幌都心に僅か6kmという地理的優位性から、「北海道航空ネットワークビジョン」において、経済・医療・防災など、道民の皆様の生活を支える役割を果たしていくこととしており、今後、空港機能の強化等を推し進めることで、様々な航空路線やビジネスジェットの就航などが期待され、幅広い階層による交流人口の拡大に資する空港となる潜在力を有していると考えております。

道としては、今後、札幌市が地域住民の皆様等との意見交換を行いながら取りまとめる予定の「丘珠空港の将来像」を踏まえた上で、丘珠空港が、国際拠点空港である新千歳空港を補完し、北海道経済を牽引する空港となるよう、引き続き、市と連携を図りながら、必要な取組を着実に進めてまいります。

<指摘>

丘珠空港の質問について指摘を加えます。 私は、丘珠空港の活用によって北海道の活力を創出していくことを目論むにあたり、国と道と札幌の役割は自ずと異なるものと考えております。その中でも、道には航空ネットワークビジョンを用いて、具体的な夢を示していただかなくてはなりません。その航空ネットワークビジョンで示す内容で、国に理解を求め、札幌市にはそれらを可能とする丘珠空港を作り上げていただかなくてはならないのであります。あくまでも、大志を語り上げる北海道でなくてはならないと思うのであります。その大志を語ることができるのは、未来を語る知事だけなのであります。しかし、その航空ネットワークビジョンの中の丘珠空港の取り扱いはほんの一部でしかなく、全く満足できるものとなっていないのが現実です。活力ある北海道の未来を示した目指す姿とはなっていないのであります。どうして国や札幌市に理解を求めることができるのでしょうか。 私には、道に何がそうさせているのか理解することができません。腰が引けているのは札幌市ばかりだと思っていましたけれども、実は道もそうなのかもしれないのでありま す。特に、2030札幌オリパラを目指す私たちは、このナショナルイベントをきっかけとして丘珠空港 の整備を実現させていかなければなりません。残すところ8年となっています。待ったなしです。私に言わせれば、これまでの行政プロセスが遅すぎて苦 虫噛みつぶす思いであります。そのような意味で今回の質問に対する道の姿勢は残念でありません。私は航空ネットワークビジョンが「仕掛け」とするならばその改訂を今後、議会議論の中で強く求めていくこととなりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

3月11日に行われた一般質問で、鈴木直道知事に質問させて頂いた<内容>と<答弁>です。

この質問は、北の元気玉が7年前に当選させていただいた当初より取り組んできている課題です。

エネルギー問題は、私たちの暮らしと切っても切れない関係にあり、昨今の国際情勢の不安定さからも注目される課題となっています。

地域の課題を「燃料」にして、地域内で創り出された「新エネルギー」を、地域内で消費する。

余剰する程に新エネルギーを創出して、地域外に売り出すことで、地域内に「富(活力)」を呼び込む。

これが、北の元気玉が皆さんにお約束した「北海道を元気にする」提案です。引き続き取り組んでまいります。

————————————————————————————

A,企業局の行財政改革について

最初に、企業局の行財政改革について伺いたいと思います。

振り返れば、私は、平成30年の第四回定例会において、企業局に対して「新エネルギー導入の加速化について」質問を行いました。簡単にまとめるならば、より積極的に事業展開を図るべきと提案し、「稼ぐ企業局」となり得るための挑戦的な取り組みについての質問でありました。その答弁の内容では、強く同意して頂けたものと承知しております。

それから3年経過した今、その進捗を確認させて頂くと共に、改めてより具体的な質問を提案含めて行いたいと思います。

①進捗に進捗について

最初に、前回の質問に対しての進捗を確認させて頂きます。

その答弁の中で、「稼ぐ企業局」となり得るために、情報収集や調査研究に取り組むことや、また公営企業管理者からは、新たな事業に取り組むことについても言及して頂いたところです。まずは、それらの進捗状況について伺います。

<答弁>

(公営企業管理者)

新たな事業展開に向けた企業局の取組についてでございますが、企業局では、持続可能な経営基盤の確保と財政マネジメントの強化を図るため、令和2年度に中長期的な経営指針となる経営戦略を策定し、その方策の一つとして、新たな再生可能エネルギーの導入に向けて積極的に取り組むこととしているところであります。

これまで、企業局の強みである発電分野では、全道各地にある新たな水力発電の候補地の調査をはじめ、道内における事例を踏まえて、木材や家畜排泄物を活用したバイオマス発電などについて検討し、経済性の評価や課題の抽出を行ってきたところであります。

引き続き、大学や道総研等と連携し、太陽光など様々な電源開発について調査研究を進め、知見を蓄積しながら、こうした取組がゼロカーボン北海道の実現につながるよう、新たな事業の可能性を見極め、対応していく所存でございます。

②「稼ぐ企業局」について

次に、「稼ぐ企業局」について伺います。

「稼ぐ企業局」になる為にも、自らの強みと弱みは冷静に分析しておくことが必須です。

企業局は、公共性と公益性を求められながらも経済性を発揮しなけれけばならないと考えています。それは、単純に利益の最大化を目指すことが目的ではないと承知しています。

しかし、私は、さまざまな危機に対応しながらも道財政への負担から脱却し、逆に寄与出来る程のチャンスが正にいま到来しているのだと考えています。

企業局は、自身の強みと弱みをどのように分析しているのでしょうか。

自らの強みを伸ばしていくことは、民間企業にとって避けることの出来ない、絶え間ない努力なのであります。時に弱みを切り離していくことさえ避けられないことがありますが、公共性と公益性を求められる企業局にとってはタブーであることとなります。

よって、弱みを凌駕する強みを持つこと、強みを如何に自覚して伸ばしていかなければならないかは、とても重要な選択であることは間違いありません。

企業局は、自らの強みと弱みをどのように自覚し分析しているのかを公営企業管理者に伺います。

<答弁>

(公営企業管理者)

企業局経営の考え方についてでありますが、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギー導入といった社会的要請のもと、シューパロ発電所等での固定価格買取制度、いわゆるFITの適用により、企業局における電気事業は、収益の面で安定した経営が保たれていると認識をしております。

こうした状況のもと、ゼロカーボン北海道に向けた新エネルギーの導入を加速するうえでの企業局の役割を果たすため、改修計画や経営リスクを見据えながら、電気事業で得られた収益の一部を道の一般会計へ繰り出し、道内の再生可能エネルギーのさらなる導入拡大などに充てており、今後も、道の施策を積極的に後押しすることとしてまいります。

企業局としましては、「経済性の発揮」や「公共の福祉の増進」という公営企業の基本原則を堅持しつつ、新たな事業への挑戦なども含め、経営の安定化に向け不断に取り組むことが重要な視点だと考えております。

③企業局の長期借入金等について

次に、企業局の長期借入金等について伺います。

頂いた資料によると、工水部門の未処理欠損金は、平成18年度の資産処分に伴う特別損失処理等の影響が大きかったものの、昨年度までに繰越欠損金が5億程度にまで減少しているそうです。言い換えれば、身軽になった工水部門として平成23年度には黒字化を達成していると示して頂きました。しかし、その名の通り資産を失っていることに他なりません。

確かに会計上の処理としては健全化を実現しつつあるところではありますが、工水部門と電気部門にこれから到来する施設の老朽化や設備更新に伴う膨大な費用を捻出していく為には、一難去ってまた一難といった状況なのではないかと推察しています。

更に、工水部門の長期借入金に至っては、令和2年度決算時で48億円程の未返済額が残り、そのうち近年では電気事業会計からの借り入れを繰り返す状況となっていることは深刻であり、放置できるものではありません。

企業局として、長期借入金の返済についてどのような見通しとなっているのか伺います。

<答弁>

(公営企業管理者)

工業用水道事業の長期借入れについてでありますが、産業構造や社会経済情勢の変化による工水需要の減少に伴い、工水事業は一般会計や電気事業会計からの借入を余儀なくされており、厳しい経営状況となっているところでございます。

一般会計からの借入れについては、工水3地域のうち、今後数年間で苫小牧工水の債務返済が完了するほか、石狩工水についても、新規契約による収益の増加により、借入金の返済が令和7年度から開始できるものと見込んでいるところでございまして、また、電気事業会計からの借入についても、3工水全てにおいて、計画的に返済しております。

企業局としましては、今後とも、立地が進むエネルギーや食品関連分野などへの需要開拓を精力的に進めまして、経営基盤を強化することとともに、施設の計画的な老朽更新などに努めながら、地域経済を支える重要なインフラとして、その役割を果たしてまいります。

④企業局が作り出す新エネルギーについて

次に、企業局が電気事業で作り出している新エネルギーについて伺います。

頂いた資料によると、電気事業で作り出している販売電力量は、平成30年度には3億5761万9千kwhに上るそうです。そのうち非FIT適用となっている分は59%の2億1223万8千kwhです。令和2年度は2億9919万2千kwhに上るそうです。そのうち非FIT適用となっている分は65%の1億9527万1千kwhです。

水力発電である以上、その年の降雪量や降雨量に大きく影響されることは避けられませんが、概ね3億kwhの新エネルギーを販売していると判断することが出来ます。

企業局は、このうち4割を国のFIT制度を活用して有利に売電していると承知しています。しかし、これは期間に限りがある制度です。

ここで提案したいのは、非FIT分にあたる6割程度の発電量についてです。

企業局は、非FIT分については、電力の小売り全面自由化に伴い、一般競争入札によって売電してきました。その売電単価は、令和4年3月までは10.65円/kwhで、令和4年4月から2年間は13.46円/kwhで販売することが決まっています。

企業局の水力発電の発電原価が9円/kwh程度とお聞きしていますから、一見すると採算は合っているように見受けられます。

しかし、「稼ぐ企業局」を目指すのであれば、利益の最大化を目論むことが必要です。

私が、総務部に問い合わせして、知事部局や教育庁、警察本部が使う電力量を調べて頂いたところによると、知事部局551施設の直近3年間の総計平均で7190万kwhを16億1448万円掛けて消費していて、教育庁269施設では総計平均が4530万kwhを10億966万円掛けて消費していて、警察本部799施設では総計平均が2735万kwhを5億7630万円掛けて消費しているのです。金額については、施設毎の入札等により単価は相違しますが、3年間の平均合計で、1619施設が1億4455万kwhを32億44万円掛けて消費することになっています。

先ほど申し上げた通り、企業局の販売電力量のうち非FIT適用となっている分が2億kwh程度となっているので、全てを十分に賄えるだけの電力を生み出していることになります。

更に、電力システム改革における小売りの全面自由化に沿った形で、企業局の販売価格がその時々の入札価格以上であることを見込み、道として買取る価格が入札価格以下であることが担保できれば、双方の経済的有利性を確保することが可能になります。残りの分もダムが所在する自治体を中心に販売することが出来れば、無駄なく消費することが可能です。

但し、託送料等の費用が発生することを考慮しながら検討することを含めた企業局による経営戦略の見直しが必要となります。

因みに、本庁と赤レンガ、議会庁舎の電気調達契約は、令和2年度がkwhあたり18.2円、令和3年度が16.41円となっていることからも、十分に検討するに値する環境は整っていることが判ります。

北海道庁関係の全ての施設を、新エネルギーによって運営させることが出来るのは、ゼロカーボン北海道を掲げる私たちにとってはあるべき姿となるのではないでしょうか。

この取組みは、企業局の経営戦略上は基より、道の施策方針にも合致したものと言えるでしょう。知事と公営企業管理者の見解を伺います。

<答弁>

(知事)

再エネ由来電力の調達についてでありますが、道では、事務・事業に伴い生じる温室効果ガス排出量を2030年度までに2013年度比50%削減する目標を設定しており、その達成に向けて、現在、再エネ由来電力の調達手法や再エネ設備の導入などについて検討を進めているところであります。

企業局が発電する再エネ電力を道有施設で活用することは、更なるCO2排出削減と、電気料金の削減にもつながる可能性がある一方、庁舎などでの電力需要と企業局からの発電供給を同量にするための需給調整が必要となるなど、様々な課題があると考えております。

今後、企業局と一体となって道有施設での活用検討を進め、北海道にとって貴重な企業局の再エネ電力が削減目標の達成につながることを期待しているところであります。

(公営企業管理者)

道有施設への電力供給についてでありますが、FITが適用されていない発電所の電力については、国の電力システム改革による小売全面自由化に伴い、令和2年度から一般競争入札により、小売電気事業者に対し売電しており、最大収益の確保に努めているところでございます。

この電力を道有施設に売電することは、ゼロカーボン北海道のモデルとなり得る取組であるとともに、道有施設の電気料金を軽減する手立てとなるその一方で、企業局の発電量と道内全域に及ぶ約1,600の施設において複雑で高度な受給量の調整が小売電気事業者に求められるなど、様々な課題もあることと承知をしております。

今後におきましては、小売電気事業者とのヒアリングとあわせ、関係機関からご意見を伺う場を設置し、道有施設への売電も含め、実効性ある様々な有効活用の方法について検討してまいります。

⑤経営戦略について

次に、経営戦略について伺います。

以前の質問でも触れていますが、道財政の逼迫が続く現下にあっては、企業局の負債は勿論のこと前向きな投資についても、企業局自身が稼ぎ出して積極的に返済や投資をしていくことが必要なのです。勢い余って道財政の改善そのものに寄与することでさえ可能だと考えています。私たちは、どれだけ稼ぎ出すことが必要なのかを知る必要があります。

世界では、私たちが想像するより遥かに進んだ技術が次々に生み出されています。

ゼロカーボン北海道を目指す私たちにとって、全国に自然エネルギー源の宝庫であることを宣言する私たちにとっても、この分野における優位的立場を保ち北海道の活力を創出していくことは絶対命題でもあると考えています。

現行の経営戦略を決して批判するものではありませんが、より野心的で重層的な戦略を展開していくことが必要です。

先に触れた長期借入金の返済や設備更新等の膨大な資金調達等を可能にする為には、返済バランスの調整と稼ぎ出す必要額の明確化させた上で、その差が前向き投資に充てられるものと承知しています。

現経営戦略は、令和2年度からの10年間を示したものと承知していますが、時に見直しは付き物であることから、これらの要素を含んだものに直ちに改定していくことが必要です。公営企業管理者の見解を伺います。

<答弁>

(公営企業管理者)

経営戦略の見直しについてでありますが、現在、道におきましては、「ゼロカーボン北海道」の実現に向けて、「地球温暖化防止条例」の改正や「省エネルギー・新エネルギー促進行動計画」の見直しなどに全庁を挙げて取り組む中にあって、本道の豊かな水資源を活用したクリーンなエネルギーを供給する企業局の役割は、これまで以上に大きくなるものと認識をしております。

企業局としましては、今後とも、令和2年度からスタートした経営戦略のもと、持続可能な経営基盤の強化を図るとともに、新たな電源開発の可能性を探る取組やコロナ禍における本道経済の動向など社会情勢の変化を踏まえ、脱炭素化といった時流をとらえた先導的役割を果たすよう、経営戦略のブラッシュアップについて検討してまいります。

⑥経営戦略室の新設について

次に、経営戦略室の新設について提案します。

これまで伺ってきた点や提案させていただいたように、野心的に「稼ぐ企業局」となる為には、現時点での強みである電気事業の拡大が必須です。

しかし、やみくもに事業拡大を急いでも、公営企業としての役割を果たすことは出来ません。単純に利益を生み出せば良いだけではない責務がそこには在るものと考えています。

それは電気事業に留まることなく、道総研や民間企業と共に世界から先進的な技術の取り込みを模索し、道内外に導入される事業のコンサルタント的役割を果たすことで権利金を獲得することも十分に可能となります。

更に、世界の先進的な情報や過去の取り組みの成功例や失敗例を収集し、シンクタンク的な機能を持ち合わせることで、企業局自身や自治体や民間企業が今後取り組む企業活動の力強い根拠や支援につながると考えられます。

ゼロカーボン政策が華やかし今、自然エネルギー源の宝庫を自称するからこそ北海道がとれる立ち位置なのではないかと信じています。

私は、このような基礎的活動と共に稼ぎ出さなければならない利益をシュミレーションしたり、事業計画を立案し上申する部署が必要だと提案させていただきます。

企業局は、「工水事業部門」と「電気事業部門」を抱えるのですから、横断的に検討を重ねられるように、また道総研や民間企業と協働して世界の新技術情報に敏感になる為に、公営企業管理者直轄での経営戦略室の創設を提案します。また、先に質問した通り、この構想は道庁全体の財政やエネルギー政策に資するものでありますので、知事部局からも人材を集めた全庁横断的な組織づくりを検討すべきだと考えています。

知事と公営企業管理者の見解を伺います。

<答弁>

(知事)

企業局との連携についてでありますが、道では、「ゼロカーボン北海道」の実現に向け、国内随一のポテンシャルを有する再生可能エネルギーなど本道の強みを活かし、脱炭素化に向けた様々な取組を展開することとしており、そうした中で、水力やバイオマス、太陽光など、本道の豊富なエネルギー資源の利活用や調査研究を進める企業局の果たす役割は非常に大きいものと考えております。

これまでも企業局が有するノウハウや知見を全庁的に活用する観点から、庁内関係部局で構成するプロジェクトチームへの参画や、人事面での交流を行ってきたところであり、今後とも、企業局において、再生可能エネルギーの導入促進に向けた体制づくりが進むよう、より一層連携を深めてまいります。

(公営企業管理者)

組織体制の強化についてでありますが、企業局ではこれまで、電力システム改革や産業構造の変化の荒波の中で、電気事業や工業用水道事業の安定経営のため、施設の計画的な管理運営や新たな需要開拓に取り組むとともに、地域の再生可能エネルギーの導入に向けて、「アドバイザー制度」や「小水力モデル事業」などを通じ、道内市町村への側面支援により、脱炭素化を後押ししてきたところでございます。

「ゼロカーボン北海道」を旗印に大きく舵が切られる中で、今後とも事業の安定経営に努めるとともに、地方公営企業法の基本原則のもと、「稼ぐ」という視点を持ちながら、しっかりと収支見通しを定め、収益性のある新たな事業についても積極的に検討を行ってまいります。

こうした取組の実現に向けて、企業局としては、経営の専門家や関係する団体、企業との意見交換をはじめ、議員のご提案のように、庁内関係部局との連携強化を図りながら、企業局内に企画調整ポストを新設するなど、組織の充実に努めてまいります。

⑦知事の決断について

最後に、知事の決断について伺います。

道財政への貢献についてこれまで提案してきたように、企業局には「稼ぐ企業局」となり得るために野心的な改革を求めています。

「経営戦略室」の立上げを通じて企業局の稼ぐ力を高めると共に、生み出された収益を道の一般会計に繰り入れることで、道庁全体で、より効果的な事業を生み出し、道財政の健全化にもつなげていくことが可能だと考えています。

道では、「行財政改革の基本方針」を定め、2025年までの収支対策や財政健全化の目標を掲げていますが、企業局の収益を活用することにより、財政改革を一層加速すべきと考えます。

知事の挑戦的な英断を期待して見解を伺います。

<答弁>

(知事)

今後の財政運営についてでありますが、電気事業会計においては、平成29年度からその収益の一部を一般会計へ繰り出し、道内の再生可能エネルギー導入拡大の推進などに寄与してきているところであり、今後とも、企業局と庁内関係部局がより一層連携し、電気事業の収益を活用しながら、引き続き、ゼロカーボン北海道の実現に向けた取組を進めていくことが重要であると考えています。

こうした中、この度、改訂を予定している「行財政運営の基本方針」においても、更なる歳入の確保のほか、民間資金の積極的な活用などによる政策財源の確保に取り組むこととしているところであり、道としては、ゼロカーボン北海道をはじめとした政策展開にも適切に対応していくことができるよう、財政の健全化に向けた取組を進めてまいります。

令和4年2月24日の環境生活委員会で「北海道百年記念塔の説明会について」の質問を行いました。

北海道百年記念塔の解体については、現在の私は「解体反対」の立場を取らせて頂いています。

北海道の開拓に関わられた全ての先人への感謝と、北海道の未来を担う子供たちへの期待を込めた開拓記念塔を解体することは避けなければなりません。

特に、先日、道によって開催された説明会を通して、道による瑕疵や不作為を整理していくことによって、最悪の事態への収拾を図りたいと考えています。

残念ながら北海道議会自民党会派では、北海道百年記念塔解体に賛成している議員が多く孤軍奮闘中ではありますが、会派内有志と共に活動中でございます。

更には、ほとんどの道民が北海道百年記念塔の解体を知らないという惨憺たる状態であることも判明しております。

北海道議会議員の一人として、その責務を果たしてまいります。

よろしくお願いいたします。

———————————————————-

(一)説明会について

早速ですが、幾つか質問をしてまいります。先日開催された北海道百年記念広場の整備等に関する説明会について伺います。

私はこの説明会の2月9日に参加させていただきました。ZOOMでのWEB開催となりましたが、他の開催日も含めた参加人数や、寄せていただいた意見等の傾向について教えてください。

(文化振興課長)

説明会の開催結果についてでございますが、道では、記念塔解体の判断に至った考え方や解体後の跡地を含みます今後の広場整備の方向性をお示しした「交流空間構想」につきまして、これまで様々な機会を通じて説明を行い、広くご意見を伺ってきたところでございますが、改めて、道の考え方を説明する場として、2月9日から3回に渡り、オンラインによる説明会を開催したところでございます。

説明会への参加人数につきましては、それぞれ定員100名に対しまして、1回目が32名、2回目が26名、3回目が51名となっており、合計109名の皆様に貴重な時間を割いていただき、ご参加をいただいたところでございます。

参加された皆様からは、塔の解体に関しまして、これまでの道の維持管理や道民の皆様などへの周知のあり方、また、新たなモニュメントに係る費用や今後の進め方などについてのご質問のほか、塔の存続を求めるご意見などをいただいたところでございます。

(二)説明会の開催方法について

次にですが、この説明会の内容についてでございます。この説明会に参加した私の率直な感想は、道としては、北海道百年記念広場の整備等について説明し、道の考え方を通したかったのでしょうが、寄せられた質問のほとんどが、百年記念塔の維持管理や解体についての質問であって、道が目論んだものとは相違していたと受け止めております。

以前の私からの質問で、何度も丁寧に説明すると答弁し、約束していただいたところではありますが、開催したアリバイが残っただけであり、とても丁寧に対応したとは受け止めておりません。それは寄せられた質問の主旨と異なる回答が目立ち、さらに都合が悪いと目される質問に回答しないといった有様です。これが丁寧な対応と言えるはずがありません。

道も想定していなかったと思われる量の質問が寄せられて、終了時間が迫る頃には、私から「回答しきれない質問に対しての対応について」質問をするといった事態になった程であります。その質問に対する道の回答として、後日全ての質問に対して、回答をホームページで公開する約束をすることになったと承知をしております。

今回の説明会は、コロナ禍の影響を理由にして、ZOOMによるテレビ会議方式で開催されています。参加者からの質問はチャット形式によって寄せられ、道からの回答は映像と音声によって返されました。しかし、音声が正常に聞き取れない事による苦情も多く寄せられたところです。それは私には滑稽にさえ映っていましたし、これでは開催の意義は満足させられないと受け取っておりました。

道による以前の説明によりますと、この説明会は、当初予定ではリアル開催の設定になっていたと承知しております。しかし、今後の感染症流行の状況を踏まえながら、Web開催になったと説明をされております。今後、具体的にはどのように丁寧に対応していくことを想定されているのか、寄せられている意見や質問に対して丁寧に対応することを、改めて確約していただきたいと思います。見解を伺います。

(文化振興課長)

道民の皆様などへの説明についてでございますが、この度の説明会につきましては、当初、札幌市など3カ所で会場にお集まりをいただく方式での開催を予定をしておりましたが、新型コロナウイルスの感染状況に鑑みまして、オンラインでの開催とさせていただいたところでございます。

参加された皆様からは、記念塔の解体に関するご質問やご意見に加えまして、説明会の開催方法についてもご意見をいただいたところでございます。道といたしましては、まずは今回の説明会におけるご意見に対する資料や会議録を道のホームページで公開するなど、道の考え方について丁寧にご説明をし、ご理解をいただけるよう努めてまいりたいと考えております。

(再質問)

質問を重ねます。私はですね、今の答弁では不十分であると受け止めております。この3回の説明会で果たし切れていない道の役割を、改めてリアル開催の説明会によって丁寧に対応することが必要だと考えております。また、道は、道の考え方を丁寧に説明すると繰り返しますが、先程の答弁の中にありましたけれども、道の考え方を説明する場と道は位置づけていてですね、事の本質がそこにないということはですね。道民から寄せられている意見や質問に丁寧に対応することが必要なんです。道民から寄せられている意見や質問によって、道の案を検証し、公表することが必要となります。リアル開催の確約と、丁寧に対応する内容についての見解を求めます。

(文化局長)

重ねてのお尋ねでございますが、道民の皆様への説明についてでございますけれども、会場にお集まりいただく方式での開催につきましては、今回の説明会でのご意見や、道民の皆様から寄せられる問い合わせの状況、それから新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえまして、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。

(指摘)

私はリアル開催の確約を求めた訳でありますが、必要に応じて検討ということが何にあたるのか。これは日本語の解釈上の話でもあるし、道庁内の不文律というか、解釈によっても異なるところだとは思いますが、今後、質問を進めるにあたって、いかにこのリアル開催のですね、必要性が高まってくるのかということを、道にはしっかりと受け止めていただいて、開催を調整し、実行していただきたいと要請をしておきます。

(三)会議録等の公表について

次に道が約束した議事録の話です。3回の説明会で数多く寄せられた質問に対して、時間制限によって回答できなかった分も含めて、1週間程度の後に議事録を公開されると説明会の中で道は約束をされました。

実は、参加者による議事録は、3回目に開催された14日夕方の2日後にはウェブ上で公開されておりました。今週の月曜日には道が作成した一部が手元に届いたところではありますが、いまだ半分以上の質問に回答出来ていない状態でありました。これはウェブ開催、覆面開催の弊害と解釈するしかありません。

質問の中には、道にとって回答し難い内容のものも見受けられると考えております。また、説明会内で約束していただいている全ての質問に回答し公開するには、今しばらく時間を要するものと感じているところでもあります。

道は、道の考え方を知らしめる場としてしか今回の説明会を位置付けていないのではないでしょうか。要するに、寄せられる意見を受け止める考えなど最初から無かったのではないでしょうか。いわばガス抜きです。実は、あえて具体的な指摘はしませんが、その意図を道の発言の端々から感じることが出来ていると私は捉えています。

この度に寄せられた質問に対して、道はどのように対応していくお考えですか。また、遅れている議事録の公開について、期限や公開場所を明示いただきたいと思います。見解を伺います。

(文化振興課長)

説明会におけるご質問等への対応についてでございますが、今回の説明会の資料及び会議録につきましては、道のホームページで公開するとともに、時間の関係で、その場でお答えできなかったご質問に対しましても、回答を作成の上、公開してまいる考えでございます。

今日現在、各回の会議録及び第1回目の質疑応答につきましては、説明会に参加された方々にメールでお知らせした上で、ホームページに掲載しているところでございまして、第2回目及び第3回目の質疑応答につきましても、できる限り早急に回答を作成の上、同様に順次、公開してまいる考えでございます。

塔の存続を願う方々の思いや主張に対しましては真摯に受け止めながら、今後とも道の考え方について、ご理解いただけるよう、道民の皆様からの問い合わせなどに対して、丁寧に対応してまいりたいと考えております。

(指摘)

今、答弁の中にあったメールでお知らせいただいたというのは、私も第1回目に参加したわけでありますので、そのメールを受け取ったわけでありますが、道のホームページ上で公開されるといっても、巨大な道のホームページマップというかエリアではありますので、探しきれないことが考えられますので、メールでお知らせいただいたというのは、非常にありがたかったと感じております。2回目、3回目の質疑応答分に関してもですね、同様に対応願いたいと思います。

また、今回公開される議事録については、公開され次第、民間の手によって検証されることになると承知しております。検証された回答を基にして、改めて整理された意見と質問が寄せられることになるとお聞きしています。今後の委員会で、それらを基にした質問をさせていただくことになりますので、承知おきください。

(四)解体費の増額について

次に、道が計上しようとしている解体工事費等について伺います。

以前提出された資料やこの説明会によれば、解体工事費は7億2千万円程となっています。当初予算の4億4千万円と比較しても1.64倍です。更に前回の質問で、更なる増額が見込まれることも道は認めております。このままでは、この増額は認められるものではありません。この増額によって維持管理費との差は縮まるなど、道が解体の根拠としてきた根本が崩れているのだと理解しています。それらの具体的な指摘が、今回の説明会内で寄せられた意見等の中にも多く存在しています。その中には、目を疑うような内容のものもあったと捉えております。

前回の質問の際に別の委員からも指摘されましたとおり、承認されてしまった点については覆しようのない事なのかもしれません。しかし、私は、今回の説明会によって提示された質問内容が、議会に報告されていた内容と現実が大きく異なっている点や解体予算の大幅な増額と今後の更なる増額見込みなどについて、それらの状況は大きく変わっているものと理解しています。

この度の令和4年度予算として計上されようとしている解体工事費等についての道の見解を伺います。

(文化振興課長)

解体工事費についてでございますが、平成29年の調査につきましては、塔の内側に足場を設置し、解体を進めることといたしておりました。本年度に実施した実施設計の結果につきましては、塔の老朽化の状況に鑑みまして、工事に伴う落下物による被害を防止するため、作業工程を細分化し、塔の外側にも足場を設置して解体を進めることとしたことや、平成29年以降の労務・資材単価の上昇などによりまして、解体工事費が増加したところでございます。

(指摘)

実は、この質問を練り上げている最中に、本日の委員会に報告されている北海道百年記念塔解体費が、限度額を6億300万円とされていて、4千326万9千円のみを計上されていることを知ったところです。これはどういった意図なのかと考えておりますが、委員会内において報告のみということになっておりますので、指摘に留めますが、いずれにしても、私は、限度額増額についての承認を同意することは出来ません。明言をしておきます。

(五)寄せられた質問について

これまで、道は、一貫して「安全性の確保」と「将来世代の負担軽減」の観点で解体理由として議会に説明してきました。しかし、今回の説明会に寄せられた質問の中で、幾つも無視できない内容のものが存続しておりますので、その一部を検証してみたいと思います。

例えば…、

1 老朽化の原因について

第二回の説明会で寄せられた質問に対して、道は「塔の所有者として適切な維持管理に努めてきた」と繰り返し回答しております。この点は、そもそもおかしな回答となっていて、適切な維持管理に努めれば、腐食等の不具合は防げる又は進行を遅らすことができるものなのであり、道が提案している解体案は、この根本からずれていると断言できます。見解を伺います。

(文化振興課長)

塔の老朽化の原因についてでございますが、専門家の方々からは、塔の構造上、外板周辺部の錆の進行と剥落につきまして、その程度を軽減する処置はとれるにしても、完全に防止することは困難との指摘を受けており、道では、これまで、専門業者による調査結果に基づきまして、保守管理計画を策定し、錆の除去や防錆措置など計画的な維持管理に努めてきたものの、錆や腐食の進行など、老朽化の進行を完全に防ぐことは、難しいものと認識しております。

(指摘)

これは、禅門答ではないのですから、この度の道の答弁では承服しかねます。私は、形あるものは壊れることくらいは承知しております。しかし、それを計画的な維持管理によって長寿命化することが道の責務なのであって、不十分な維持管理を棚に上げておいて、それを理由に解体すると手続きを進める道には瑕疵があるものと考えております。この議論は、別の機会に取り上げてみたいと思います。

2 道民への周知について

道は、百年記念塔の解体について、どの程度の道民が知っているものと捉えているでありましょうか。説明会の質問によると、ごく限られた方しか周知されていないと捉えることができます。当該地元の住民でさえ、学校関係者でさえ、解体そのものをご存じないケースが多すぎます。例えば、町内会長がご存じでも町内会員が知らない、学校長が知っていても教師や生徒が知らないといったような場合です。

記念塔の建立経緯や塔に込められた開拓の感謝と思いを顧みると、道民の理解が少ない中で計画を推進することには同意できず、道議会の同意を得たことがこれにあたると道が捉えているならば、道議会議員が多くの道民に知らせる義務を果たしきれていないことが原因となります。道は、今後どのように周知を進める考えなのでしょうか。どの程度まで周知が進めれば、道民の理解を得られたと判断するつもりなのでありましょうか。

道が、こうしてまで進めたい計画であることはこれまでの立ち振る舞いで理解しておりますから、周知が進まない原因は道にあると言わざるを得ません。見解を伺います。

(文化振興課長)

道民の皆様への周知についてでございますが、道では、記念塔を含む百年記念施設のあり方に係る検討を行うにあたりまして、その議論の経過も含め、多くの道民の皆様に幅広く周知の上、ご意見をいただくことが必要と考えておりまして、道のホームページへの掲載はもとより、「交流空間構想」の策定にあたりましては、検討会議の開催の都度、報道発表を行うなど、周知に努めた結果、新聞やテレビなどで取り上げていただいたところでございます。

また、道民ワークショップや出前講座の開催、アンケート調査の実施などを通じまして、道民の皆様のご意見を伺うとともに、「交流空間構想」を策定する際には、その内容につきまして、北海道商工会議所連合会などの経済団体や北海道市長会、町村会をはじめとする各自治体、地元の市役所や区役所に加えまして、地元町内会の方々や記念塔を校歌・校章に用いている学校に対しましては、それぞれのご都合を伺いながら、可能な限り直接、お会いし、記念塔の解体もやむを得ないとした方針につきまして、説明を行ってきたところでございます。

道といたしましては、今後におきましても、様々な機会を通じまして塔の解体の判断に至った道の考え方につきまして、ご理解いただくよう努めてまいる考えでございます。

(指摘)

道が行ってきた周知のための方策が十分なものであったとは言い難いと考えております。要するに目的と手段が入れ違ってしまっております。

今、道が答弁した方策を行ったから十分な周知ができたと答弁すること自体が詭弁です。答弁にもあったとおり「塔の解体の判断に至った道の考え方についてご理解いただくように努める」といった立場をとるうちは、この問題は解決する訳がありません。

塔の解体の判断に至った道の考え方についてご理解いただくよう努めるために、丁寧な対応をいくら繰り返しても、この問題は解決しないのであります。まずは、十分な周知を行うために、どんな方策をとらなければならないかを真剣に考えていただきたいと強く要請しておきます。

3 道民への効果的な周知方法について

道がこれまでに行った周知案について、どうして周知が進まないと考えているのでしょうか、伺います。その周知を満足させるために、具体的にどのような方策をとる考えなのかも伺っておきます。

(文化振興課長)

道民の方々への周知方法についてでございますが、道政を進める上では、様々な情報をタイムリーに発信をし、広く道民の皆様からのご理解とご協力を得ることが不可欠でありますことから、道といたしましては、ホームページや報道への情報提供などを通じまして、幅広く情報をお伝えできるよう取り組んでいるところでございます。

こうした中、平成30年12月に発表いたしました交流空間構想につきましては、道民ワークショップの開催や大学への出前講座のほか、全道各地から参加が見込まれる行事と連携をしたアンケート調査の実施、さらには、道のホームページを活用し、広く意見を募集するなど、道民の皆様にご理解いただけるよう取り組んできたところでございます。

また、構想策定後の一昨年の6月には、老朽化した記念塔の現状を認識していただくため、報道機関とともに、塔の存続を求める団体の方々からのご要望による視察を実施をし、この様子については、多くの新聞やテレビで大きく取り上げられたことから、報道を通じまして、道民の皆様に塔の現状を相当程度認識をいただけたものと考えているところでございます。

道といたしましては、今後、新たなモニュメントの設置や百年記念広場の整備に関する情報につきましても、道の広報媒体等を積極的に活用しながら、地元住民の方々はもとより、道民の皆様への効果的な周知について鋭意取り組んでまいる考えでございます。

(再質問)

量的に必要な道民の周知を獲得し、仮に過半以上の賛同が得られるならば、道の考え方にも正当性は帯びてくると思います。しかし、実際には満足な周知も得られぬままに、道の考え方を周知したと都合良く解釈する姿は、褒められたものではありません。それを道民に見抜かれてしまっているのだと私は捉えております。

さらに、今の答弁の中で、最後に「道としては、新たなモニュメントの設置などの情報について周知を進めていく」これはですね、答弁として悪質だと思います。私が伺っているのは、その正当性、道がこれまでとってきた解体案についての根拠とされてきたことに対しての疑義を説明会等によってつきつけられているものに対し、どのように答弁、回答しながら、多くの道民の皆様に理解を求めるように周知をするということをしているのであって、論点がかわされていると思います。見解を伺います。

(文化局長)

道民の皆様への周知に関しての重ねてのお尋ねでございますけれども、道といたしましては、今後、記念塔の解体の判断に至った考え方も含めまして、新たなモニュメントの設置や百年記念広場の整備に関する情報につきまして、道の広報媒体等を積極的に活用し、道民の皆様への周知に鋭意取り組んで参ります。

(指摘)

まあ、同じ内容の答弁の繰り返しなんでしょうね。このまま、答えてください、道の考え方についての説明の周知、もう行ったり来たりでありますので、まとめに入りますけれども、いずれにしても、道が説明したくない解体に至る考え方を理路整然とまとめると、多くの質問や意見がそこに寄せられているわけですから。そこについての議論をかわし、道の考え方、交流空間構想をつくります、新しいモニュメントをつくります、という説明でつきとおすということに対し、非常に違和感を覚えるところでありますので、今後の委員会質問等で明確にしていきたいと考えるところであります。

4 アンケート結果について

第3回目の質問の中に、平成30年4月から6月の施設利用者に行われたアンケートによると、存続して欲しいとの回答が59%であったとのことです。これを以て道民の意思と断言することはもちろん出来ませんけれども、過半であることは事実です。道はこの道民の意思に「丁寧に対応した」とは言えません。見解を伺います。

(文化振興課長)

アンケート調査の結果についてでございますが、道では、「交流空間構想」の策定に当たりまして、百年記念施設の利用状況を把握するとともに、記念塔の存続などについて、道民の皆様から幅広くご意見を伺うため、アンケート調査を実施したところでございます。

百年記念施設を利用される方々におきましては、記念塔の存続を希望する意見が多く、一方で、全道の社会人及び大学生に対するアンケート調査では、解体もやむを得ないとする意見が多いなど、道民の皆様の間には様々な考え方があったところでございます。

このため、道といたしましては、塔の安全性につきまして、専門家の方々の知見も伺いながら、検討を行いましたが、最終的に、塔の構造上、老朽化の進行を完全に防ぐことは難しく、公園を利用される方々の安全確保などの観点から、解体もやむを得ないと判断したところでございます。

(指摘)

今の答弁で明確になったことは、道は道民の意思はさておいて、専門家による知見と安全確保の観点から判断したとおっしゃるのであります。この点については、この後に質問する項目など、後日の委員会等において反証をしていきたいと考えております。

5 維持管理について

第3回の質問によると少なくとも平成29年度から維持管理費を掛けなくなったと指摘されています。維持管理費が極端に少なくなったのは平成22年度からという質問もありました。これは施設管理者としての単純な瑕疵に違いありません。見解を伺います。

(文化振興課長)

記念塔の維持管理についてでございますが、道では、塔の完成から10年を経過した昭和55年以降、概ね10年ごとに専門家の方々によります老朽化の状況調査を実施するとともに、以後10年間の保守管理計画を策定した上で、老朽化した箇所の修繕や老朽化の状況に応じた大規模な修繕を行うなど、塔の所有者として必要な維持管理に努めてきたところでございます。

なお、ボルトの緩みや錆片落下が確認をされ、塔の立入禁止措置を講じた平成26年以降につきましては、専門業者による調査結果に基づきまして、緊急的に補修が必要な箇所の修繕を優先して行うとともに、塔の解体方針の決定後におきましても、必要な点検・補修を行ってきたところでございます。

(指摘)

この点に関しては意見交換時に示していただいた資料によって、維持管理費を掛けていない訳ではないことを確認をしております。しかし、何に費やしたのかまでは確認をしてはおりませんが、平成30年に488千円、令和元年に242千円 とんで令和3年度に420千円という実績は健全な維持管理に努めた証とは言えない金額だと受け止めています。

それまでの4,200千円から21,800千円に比べても明らかです。この点についても民間による検証を待つこととします。

6 建築家からの提案等について

第3回の質問によると、北海道百年記念塔の未来を考える会は建築士有志の皆さんで組織された会と承知をしております。いわば、専門家です。重ねるならばボランタリーベースの会です。

道はこの会から知事あてに3度の公開質問状を受け取っています。さらに、十数名の建築士さんによって塔内の視察も行われていて、「塔は健全」、「外皮は熟成」として、大修繕は不要であり、維持管理についての提案を受けております。

しかし、回答を避けております。避け続ける理由と回答を求めます。見解を伺います。

(文化振興課長)

建築家の方々からのご提案などについてでございますが、ご指摘の内容につきましては、一昨年の11月に道の方に提出をされました公開質問状の中で述べられております「塔は健全である、大規模改修の必要性はない」との記述を指しているものと考えているところでございます。

この主張に関します道の考え方につきましては、既に同年6月の公開質問状に対する道からの回答の中で、「平成29年度に民間事業者に委託して行った維持管理に関する調査におきまして、主体鉄骨部は、最低限必要な状態を維持継続している一方で、塔体については、常に過酷な環境下にあるため、経年とともに、二次部材の腐食、溶接の破断、錆片、錆粉等の不具合が進行すること、不測の落下事故を完全に防ぐことは不可能に近い」との調査結果をお示ししながら、回答させていただいたところでございます。

また、こうした状況から、記念塔存続をさせ、今後とも維持管理を行う場合には、定期的な保守管理の費用に加えまして、大規模改修に要する費用がかかる、との調査結果につきましても併せてお示しし、その必要性についてお答えをさせていただいたところでございます。

(再質問)

今の答弁の中で、指摘の内容は「一昨年の11月に道に出された」というふうにおっしゃった後、「同年6月の公開質問状に対する」というふうにお答えいただいていると思いますが、時系列的にちょっとおかしいような気がするのですが、これでよろしいのでしょうか。

(文化局長)

時系列的には答弁させていただいたとおりで、11月の公開質問状の前にいただいている公開質問状の中で、時期が6月になりますが、お答えをさせていただいているということです。

(再々質問)

3回質問されている中の、2回目3回目とか、1回目2回目ということで理解しました。

道はいずれにしても、この百年記念塔の未来を考える会の質問と要望に真摯に答えていかなければなりません。この春には、新たな専門家による塔内外の視察と診断を受ける必要があると思います。現状、隠す必要は全く考えられないので、場合によっては有効な案が提案されることもあるでしょう。当然ですが、私も含め、有志でご同行したいと考えております。この未来を考える会からは改めて10階以上の視察に含めても申出があったところでありますが、この開催を約束していただきたいと思いますが、見解を伺います。

(文化局長)

記念塔内部への視察などについてでございますが、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、道では、塔の老朽化の現状や解体の判断に至った考え方をご理解いただけるよう、存続を求める2つの団体の方々からのご要望を受けまして、一昨年の令和2年6月に報道機関15社の方々とともに普段立入ができない記念塔内部の現状をご覧いただいたところでございます。

この視察の結果を受けまして、令和2年11月に北海道百年記念塔の未来を考える会の皆様方から提出のあった公開質問状に対しましては、先ほど答弁をさせていただいたとおり、平成29年度の調査結果をお示ししながら、道の考え方につきましてお答えをさせていただいたところでございます。

現在、記念塔はエレベーターが使用できないことに加えまして、錆や腐食の進行に伴う錆片などが視察者の歩行に支障をきたす可能性があるなど、安全性を十分に確保することが難しい状況にありますことから、再度の視察の実施につきましては、慎重な対応が必要と認識しているところでございます。

(再々々質問)

この件も「視察させてください」「危険です」の繰り返しでは、話が収まるところに収まりません。いずれにしても、私たち道議会議員の立場で視察の実行をすることは可能だと考えておりますので、その場合に、考える会の皆さん、要するに建築士・専門家の皆さん、同行いただくスタイルは、申し入れ、実現実行させていただこうと考えておりますので、そのつもりでいてください。

先日の報道で知ったところでありますが、この塔を設計された井口健さんがインタビューに答えていらっしゃって、「道民の意思が最終的に正常な情報を与えられた上で判断されたことについては、その決定について僕はそうですかわかりました、と素直に受け止める」とおっしゃっております。これは一昨日放送された部分です。

しかし、私は、道民はとても正常な情報を与えられたと思っておりません。井口健さんに、まさにこの台詞「最終的に正常な情報を与えられた上で判断されたことについて」と言わしめてしまう環境が、今あるのだと思っております。このことについて、道はどのように受け止めていらっしゃるのか伺います。

(文化振興課長)

記念塔に関する情報についてでございますが、道といたしましては、記念塔のあり方の検討にあたりましては、様々な分野の専門家・有識者のご意見や、道民の皆様から寄せられた様々なご意見を踏まえた上で、十分に時間をかけ、慎重に検討を重ねるとともに、議論の経過や、塔の解体もやむを得ないと判断した考え方、安全性に係る専門家の方々のご意見や今後の維持管理費などにつきまして、広く公開をするとともに、様々な機会を通じて説明に努めてきたところでございます。

なお、塔の設計者の井口様に対しましては、塔の現状や議論の経過をご説明するとともに、今後のあり方などに関してご意見を伺うことが必要であると考えまして、平成29年以降、5回にわって直接、お会いし、道の考え方をご説明し、ご意見を伺ってきたところでございます。

(指摘)

道民に対しても、井口健さんに対しても、道の考え方は変わっていないと今の答弁ではっきりわかりました。ただ、これまでの質問、さらには今回の3回の説明会等々によって、道が様々に検討されてきた専門家だとか、道民を含めて、様々な意見、質問の都合のいいとこだけ取り上げて、だから、安全確保と将来世代に対する負担軽減という観点で解体するに至ったとおっしゃっている。

一方、説明会を中心に寄せられていることは、全てを正確な情報を明らかにした上で、その判断に至れないということをおっしゃる道民の方々が多くいるいうことなのであって、これはもう道が態度を変えていただくしか解決がないのかもしれません。

一連の質問で申し上げているように、公平な専門家による判断と、必要十分な道民の意思によって、記念塔の今後のあり方を模索する必要があると私は申し上げているのであり、道がこれ以上面倒を見れないと言うのであれば、民間による存続を含めた検討を行う時間が必要だと考えております。

7 道の立場について

ここに挙げていた質問はごく一部でありまして、冒頭でお話を聞いたように300以上の質問が寄せられているものに対して、道がその説明の中で答えたものが6、70くらいしかありませんし、そういった状況の中ではですね、道から公開される説明会の議事録を精査することによって具体にそれぞれを理解していくことができるんだと考えております。その中で、道の過失や不作為が明確になっていく点が多いと私は受け止めていて、今後の北海道百年記念塔のあり方が議論される中で、道の解体推進の立場が揺らいでくると私は想定をするわけであります。見解を伺います。

(文化局長)

道の立場についてでございますが、記念塔につきましては、昭和45年の完成後、建設主体の「北海道百年記念塔建設期成会」から道に寄贈されたものでございまして、その後、道は所有者として、完成から10年を経過した昭和55年以降、概ね10年ごとに専門家の方々による老朽化の状況調査を実施し、以後、10年間で修繕など対応すべき事項と費用を示した保守管理計画を策定した上で、老朽化した箇所の修繕や改修工事を計画的に実施してきたところでございます。

こうした中、平成2年に実施いたしました老朽化の状況調査の結果に基づきまして、平成4年にエレベーターの更新など約2億300万円の内部改修を行いますとともに、平成9年の調査結果に基づきまして、平成11年には、外部パネル接合部に係る錆片の除去など約3億4,500万円の外部改修を行ったところでございます。

道といたしましては、こうした施設・設備の耐用年数や老朽化の状況に応じた大規模な修繕を行うなど、所有者として適切な維持管理に努めてきたところでございまして、ご指摘されるような道の不作為などはないものと考えております。

(指摘)

この説明会に寄せられた質問の回答は終わることを知りません。それほどまでに多くの質問が寄せられて、道からはごく一部の回答に留まり、残された回答が公開されることによって、その検証は今後深められることと考えています。

また、寄せられた多くの質問主旨に噛み合わない紋切り型の回答を重ねる姿は、丁寧な対応と言えるはずがないのであります。

道が今後向き合わなければならない事態は困難の連続であることが想定されます。この点については、道と民間双方からの今後の報告を待ちたいと思います。

(六)解体工事費の報道について

令和4年度の予算の取り扱いについて伺います。この質問については予定していたものではなかったのですが、今月17日の報道を受けて避けられないものと考え、加えて質問をします。

私が、北海道百年記念塔の解体予算について説明を求めると、知事査定前であることを理由に断られ、今回の質問に引用しようと詳細を求めても、今回の委員会には報告であることを理由に委員会資料の数値を引用することを断られている始末であります。しかし、

17日の報道によるリークによって、それらの前提が踏みにじられたと受け止めております。どの部署がリークしたのかについては言及を避けますが、この所業は議会軽視でしかなく、道側と報道側に強く自制を求めるものであります。さらに、先程の報告によると、その一部の予算計上でしかなく、その意図を深読みせざるを得ないと不信感を抱いてしまっております。

環境生活部長に伺います。情報管理とルールの厳格化を庁内及び報道に徹底してください。必要に応じた厳格な対応を求めます。見解を伺います。

(環境生活部長)

記念塔に関する報道についてでございますが、この度の報道につきましては、道が報道機関に対しまして、令和4年度予算案の資料を配布する時点より前に掲載されたものでございまして、報道機関がどのような方法で情報を入手したかは承知していないところでございます。

いずれにいたしましても、道といたしましては、道民の皆様のご理解を得ながら道政を進めていくためには、必要な情報を適時適切にお伝えすることが重要であるとともに、政策形成過程における情報がされることにより、道民の皆様の誤解や混乱につながることは回避すべきであると考えておりまして、道議会における丁寧なご議論をいただくためにも、職員が、改めて、その重要性を十分認識するとともに、業務に関する厳格な情報管理の徹底に努めてまいる考えでございます。

(指摘)

環生部長のお立場でどこまでご答弁を頂けるものかと案じたわけでありますけれども、庁内はもちろんのこと、その良きパートナーとしてあるはずの報道との関係については、お互いの信頼がなければ成り立たないということを前提にすると、このルールが厳格に保たれるということが必要になる。先んじてというか、アクセルをふかして報道体制をとるというのも理解できないことではありませんけども、そこには道民に対する正確な情報の提供というのも同時に必要となりますので、その裏というか深い意味のところもきちんと理解した上での報道体制というものを要求していただきたいと要望しておきます。

(指摘)

最後に指摘を加えます。この度の3度にわたる説明会に対応された職員の皆さんには、勝手ながら慰労の意を表したいと考えております。津波のように寄せられる質問や罵詈雑言に対し、制限された問答の範囲の中で、職員の皆さんが精一杯に対応されたものと伺うことができるのであります。さらには諸計画の中から使える文言が限られる中で、それでも精一杯対応しようとしていた姿は、その説明会で、パソコンの反対側、私の方からも感じることができました。しかし、残念ながら道民の立場からは、それを「丁寧な対応」と受け取ることは出来ないのです。

北海道百年記念塔が持つ開拓精神溢れる先人への感謝と未来に向けた私たちの決意は、解体という一択の方針で邁進する道に対して、厳しい態度で向き合うだけのエネルギーをもたらしています。

道は、この件について、本当の意味での丁寧な対応を果たさなければなりません。議会に、道民に対して公開しきれなかった情報を含めて、示し直さなければならないと考えています。一事不再理というレベルではありません。都合の悪い情報を隠蔽して議会や道民にミスリードをしてきた現実を自戒する必要があります。しかし、これにはトップである鈴木知事の決断が必要となります。必要とあらばこの決断をした前知事に伺う必要もあるのかもしれません。その責務を職員の皆さんが背負う必要はないと考えております。

私は、今一度道民による事実の検証を行うことが欠かせず、それでも解体やむ無しと結論付けたならば、それを受け入れる覚悟であります。だからこそ、道には丁寧な対応を求めているのであります。本件が法廷の場に持ち込まれたり、不幸な住民運動に発展することを望んではいません。くれぐれもよろしくお願いいたします。

この質問は、第四回定例会前日委員会に引き続き行った質問になります。

実施設計が完了し、年明けに解体予算が計上され、令和4年第二回定例会で解体工事発注が議会承認されるスケジュールが見込まれています。

今のところ、私たちに残された時間は「ほぼ半年」ということになります。

更に検討を重ねていく為にも、出来得ることを戦略的に練り上げて行動していくことが必要となります。

ご地元の皆さんと連携することも必要です。

引き続き深堀しながら活動して参ります。

——————————————–

一 北海道百年記念塔について

言うまでもなく北海道百年記念塔は、昭和43年11月に北海道開道百年を記念して着工されております。それは、昭和46年4月から一般公開され、道内に限らず国内外からの来訪者に親しまれてきました北海道のシンボルとなっています。特筆すべきは、当時の先人によって、特定人物の顕彰に限定せず開拓の先人に対し感謝と慰霊のまことを捧げるためや、将来に向かってたくましい北海道の建設を誓う総意を込めた記念塔という思いが込められていることであります。この他、塔の根元にアイヌと和人の全ての先人への慰霊と感謝を込めたアイヌ文様を壁面に施した石積みのモニュメントを設置する案も存在したと聞きますが、予算不足を理由に実現しなかったとされております。時は流れ、平成29年11月には、百年記念施設の継承と活用に関する考え方が取りまとめられ、平成30年12月に『ほっかいどう歴史・文化・自然「体感」交流空間構想』が決定されるまで、様々に検討が重ねられてきたことは周知の事実であります。しかし、その後も「北海道百年記念塔」の存続に対しては、賛成と反対の双方の立場から市民運動が展開されていることは、皆さんもご存じのことかと思われます。そのような中で先日の環境生活委員会で、解体に向けた実施設計が取りまとめられたことを受けて報告がなされたところです。これらを受けて以下数点質問をさせていただきます。

(一)道の立場について

先人の思いを込めて建設された「北海道百年記念塔」を解体することについて、道の立場をお示しください。特に、解体が決定された以降に賛否が道民から示されていますが、検討を重ねてきた道として、この動きにどのように影響を受けているのか、応えているのかについても言及していただきたいと思います。

(文化振興課長)

記念塔のあり方についてでございますが、記念塔は、先人に対する感謝と躍進北海道のシンボルといたしまして、これまで約50年間にわたり、道民の皆さまに親しまれてきたところでございますが、老朽化の進行によりまして、錆片の落下等が確認されましたことから、道では、専門家の方々の知見も伺いながら、その保存・活用の可能性も含め、様々な観点から検討を重ねてきた結果、塔の構造上、今後の老朽化の進行を完全に防ぐことは難しく、公園を利用される方々の安全確保や将来世代への負担軽減の観点から、解体もやむを得ないとの判断に至ったところでございます。

また、塔の存続を求める団体の方々から、署名や質問状の提出があるなど、塔の解体に関しまして、地元住民の方々の思いや様々な意見があることは承知しており、道といたしましては、質問状への回答などにおきまして、その都度、丁寧に対応させていただくとともに、報道機関やこうした団体の方々に、塔の現状をご覧いただいたほか、地元町内会や記念塔を校歌・校章に用いている学校に直接お伺いをし、改めて、「交流空間構想」でお示しした内容について説明するなど、道の考え方をご理解いただけるよう、できる限り丁寧な対応に努めてきたところでございまして、今後とも、様々なご意見に対しまして、丁寧に対応してまいる考えでございます。

(二)維持管理について

道は、前回の委員会で現時点での解体する場合の概算の工事費とあわせて、維持管理させていく場合の試算も公開をしています。

維持管理については、これまでの46年間に掛けてきた約9億円に対して、今後50年間に30億円程度と想定しています。「これまで」と「これから」の対比の金額差が余りに大き過ぎます。過去にも大規模修繕は行われていて、単純にコストを解体の理由とするには片手落ちです。解体の決め手とされた修繕しきれなくなったとする排水対策を中心とした理由を、今後50年の維持管理費にどのように見積もったのかの詳細を教えてください。一体、今後の維持管理について、どのような内容で想定された見積もりとなっているのでしょうか。行政にありがちな過剰なものとはなっていませんか。それは過不足のないものであると判断できるものなのでしょうか。それを誰が判断できるものなのでしょうか。見解を伺います。

(文化振興課長)

維持管理費についてでございますが、道では、実施設計の結果を公表するにあたりまして、「交流空間構想」の中で明記しておりました、今後50年間の維持管理費につきましても、別途、設計・施工の専門業者に調査を委託し、その結果につきまして、あわせてお示ししたところでございます。この調査を受託しました株式会社ドーコンにおきましては、塔の施工者である伊藤組土建株式会社と合同で、検討委員会を設置し、専門的な知見に基づき調査が実施されたものと認識しているところでございます。

今後50年間の維持管理費の内訳といたしましては、早期に措置すべき経費、5年又は10年サイクルで経常的に措置すべき経費、塔の外部及び内部の大規模修繕に要する経費、エレベーターの修繕に要する経費となっておりまして、このうち、委員ご指摘の排水対策につきましては、外板接合部の錆遅延措置として、塔外部の大規模修繕の中で、目地の塗装・補強工事を行うこととしているものと認識をしているところでございます。

(指摘)

今、答弁いただいたところではありますが、指摘を加えておきます。道は実施設計会社と当時の建設会社が検討委員会を設置して調査を実施させた内容を根拠としております。この委員会が官と認識できるものなのか、民と認識できるのか、今は不明ではありますが、行政にありがちな過剰な見積もりであるのかを判断する必要があると考えます。そもそも基準が異なっているのではないかと考えているからです。検討委員会に求めた内容と存続を希望する皆さんが求める内容の比較が必要であると考えられます。道が将来世代に負担を残さないとする解体の根拠の大きな一つについて根拠が定かとはなっていません。一方で存続させるとしても誰が存続させるのか、あと何年存続させるのか、最後に誰が解体をさせるのか、そのときの解体費用は誰が用意するのかなど、存続させるとしても明確にしておかなければならない課題は山積しています。それらは簡単に判断できるものではありません。むしろこれらを将来世代に残すことの方が無責任だと思うのであります。道は与えられる限りの中で、残される時間の限りに賛否両論に向き合う必要があるのです。解体の結論ありきのこれまでの対応は決して褒められたものではありません。道が示してきた維持管理の年数設定と維持管理メニューについては、しかるべき検討の上で基準を公開して再検討を求めることになります。ご承知おき願います。

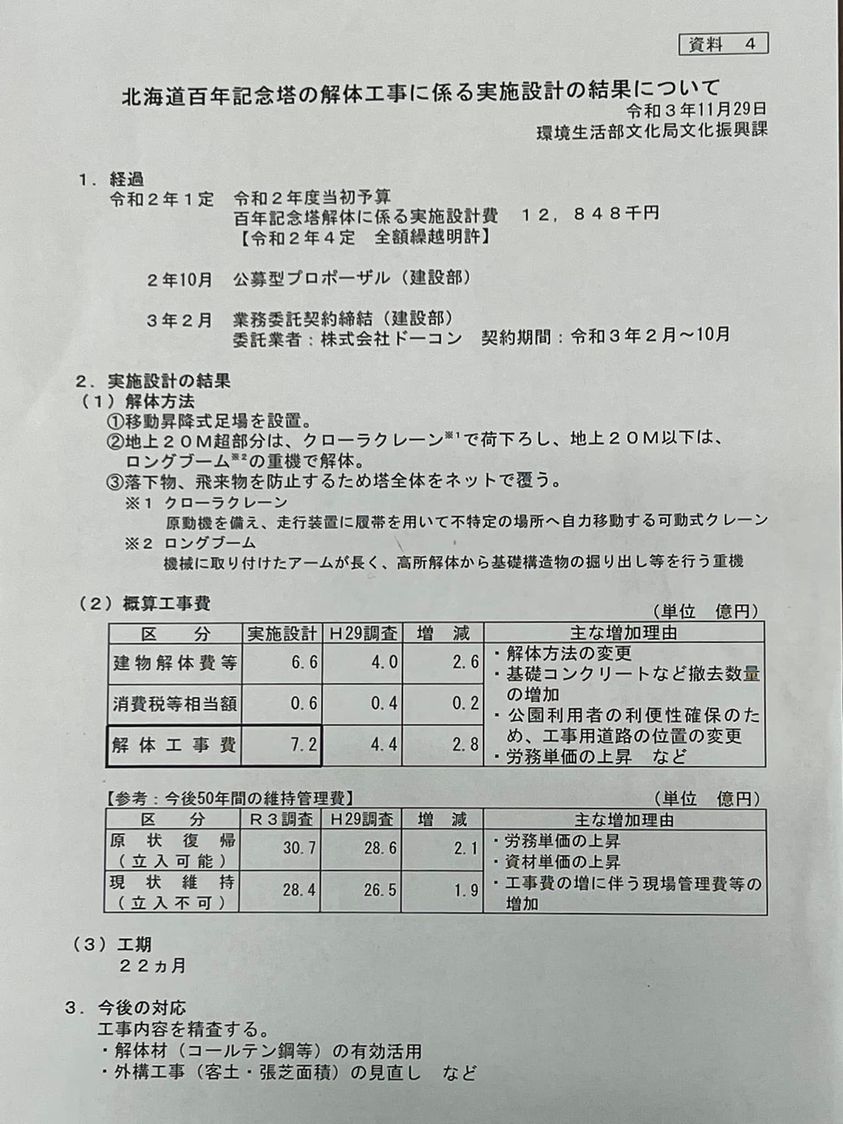

(三)建物解体費増額の理由と見通しについて

解体費については、平成29年調査時には4.4億円、今回の実施設計時には7.2億円と想定されています。1.64倍です。主な増加理由として解体方法の変更や各撤去数量の増加等が挙げられておりました。

この解体費の設定は、解体費を比較されることでコストが対比されていて、より多額の費用が必要であるからこそ解体が妥当とされてきた向きが感じられます。であるならば、解体費の増額は、維持管理費との差を縮めることに直結し、コスト効果による有利性は減少してしまいます。まして、維持管理費の幅を50年間としていることから、コスト対比として適切であるのかに疑義が残ります。道は、この度の増額の理由についてどう捉えているのか、また、今後の資材や人件費高騰などの影響から、どの程度の更なる解体費の増額を見込んでいるものなのか、見解を伺います。

(文化振興課長)

解体工事費についてでございますが、平成29年の調査におきましては、塔の内側に作業用の足場を設置し、解体を進めることとしていたところでございますが、工事に伴う落下物による被害を防止するため、作業工程を細分化するとともに、塔の内側に加えて、外側にも足場を設置して解体を進めることとしたことや、公園を利用される方々の利便性を勘案し、工事用道路の位置を変更したこと、さらには、平成29年以降、労務・資材単価が上昇していることなどによりまして、解体工事費が増加したところでございます。

現在、予算計上に向けて、更なる経費の圧縮を図るべく、外構工事の見直しなど、工事内容や金額の精査を行っており、現時点におきまして、更なる増額は見込んでいないものの、引き続き、社会情勢の変化などを注視してまいる考えでございます。

(四)存続の方法について

一方では、存続させるにもあまりに多くの課題を抱えることは、さきほども申し上げたように明白です。さきほど伺った、修繕しきれなくなったとする排水対策をはじめとして、形あるものはいつか朽ちるという自然の摂理とも言うべき、さきほどの繰り返しになるけれども、一体、いつまで存続させる考えなのかなどの存続前提の立場での検討が十分ではなかったと思うのです。存続させるにしても、手法は維持管理だけではないはずだと思います。

道は、存続を訴える団体や道民の方々から「存続させよ」との要望を聴くに留まることなく、具体的な存続計画を伺うなど、丁寧に対応し、解体した場合と対比した上で疑問を解消していく必要があると考えています。道として、解体前提で議論を進めてきたならば、冒頭に申し上げた、開拓の先人に対し感謝と慰霊のまことを捧げるためや将来に向かってたくましい北海道の建設を誓う道民の総意を込めた記念塔、という思いを完全に踏みにじるものでしかないということになります。道が想定した今後50年間の維持管理とは別の方法があって良いと考えているのですが、道の見解を伺います。

(文化局長)

これまでの検討などについてでございますが、道では、塔のあり方の検討にあたりまして、道民ワークショップの開催や専門家の方々からの意見聴取、アンケート調査の実施、さらには、パブリックコメントなどを通じまして、道民の皆様からご意見を伺う中で、塔の危険要因を取り除く提案など、様々な考え方があったことから、塔を保存・活用する可能性について、専門家の方々の知見も伺いながら、「交流空間構想」でお示しをした「展望室への立入を可能とする場合」や「モニュメントとして維持する場合」に加え、「外壁の素材を変更する方法」や「低層部のみ保存する方法」、「自然に朽ち果てるのに委ねる方法」などにつきましても検討したところでございます。

最終的に、塔の構造上、老朽化の進行を完全に防ぐことは難しく、公園を利用される方々の安全確保などの観点から、解体もやむを得ないとの判断に至り、こうした道民の皆様から寄せられたご意見や検討経過も含めて、「交流空間構想」の案を議会にご報告を申し上げ、多くのご議論をいただいたところでございます。

道といたしましては、塔の解体に関して、地元住民の皆様の思いや建築の専門家の方々の考えなど、様々なご意見があることは承知をしており、解体の判断に至った道の考え方や北海道の歴史・文化と今日の北海道を築き上げてきた幾多の先人の思いを引き継ぎ、お互いの多様性を認め合う共生の立場で、未来志向に立った将来の北海道を象徴する役割を担う新たなモニュメントを整備することにつきまして、今後、地元を含め道民の皆様に説明をさせていただく考えでございます。

(再質問)

ちょっと角度を変えて質問をしたいと思います。日本国内を始め世界には塔とされるものが様々ある訳でありますが、鉄骨もしくはその鉄骨に類するもので現存された建築物が、50年も保てないというものに対して、道としてどう考えているのか、どう自己評価をされているのかを伺いたいと思います。

例えば、国内であれば東京タワー、1958年ですね、もう63年経っております。スカイツリーができてもなお解体の話などは出てまいりません。通天閣、これも地域の象徴として親しまれている塔でありますが、

1956年、これも65年が経過しております。世界に目を向ければ、エッフェル塔などは1889年ですから、132年経過している訳であります。これに対して百年記念塔は、50年というところを一つの節目として解体の検討に入った。これはですね、言い過ぎなのかもしれませんが、管理者の過失も問われて当たり前というような状況なのではないでしょうか。

さきほども申し上げました、自己評価をどのようにされているのかをまずお聞かせください。

(文化局長)

道といたしましては、これまで維持管理計画を策定いたしまして、その中で適切に管理を行ってまいりましたが、雨水が浸入し、溜まりやすく、水分に触れたままで乾燥する機会の少ない箇所において、錆や腐食が進行するなど、錆片の落下等を招いているものとされているところでございまして、そういった現況がありますけれども、道としては、これまでも管理計画に基づいて実施をしてきた、というところでございます。

(再々質問)

それは違いますね。私が申し上げているのは、国内もしくは世界に様々に塔がある中で、それぞれ適切に維持管理をしてきた立場の中で、そのように親しまれてきた。一方で、今おっしゃった理由は、言うなれば適切に管理をしてこなかったとの説明をされていることであって、自己評価を伺った訳ですから、至ってなかったと、認めていただくしかないと思います。

結果として、今答弁していただいた事象が存在することは承知しています。それを違うと言うつもりはありません。しかし、それを50年間招いてきた道は、管理者として問われるべき問題を見過ごして、スルーしてこの議論を進めていく訳にはいかないと思う訳ですがいかがでしょうか。

(文化局長)

専門家の方々の知見を伺いながら維持管理計画を策定し、それに基づき、繰り返しになりますけれども、管理を行ってきたということでございまして、そういった中で、さきほども申し上げましたが、雨水の浸入ですとか、そういった要素で錆等が進行している、というような状況でございます。

(再々々質問)

まあ、なかなかこの場でお認めになれないという状況なんだろうと想定いたします。お伝えしたいのは、何もこの場で道の責任を明らかにして、解体を阻止しようなどという、そんな浅はかなことを考えているのではなくて、寄せられた意見に対して、解体を決定し、様々な構想を整えながら、進んできたものに対して、それでもなお、クラウドファンディングを募りながら道民への意見広告であるとか、大きな動きが存在するものに対し、道が目をそらして進めることは許されない、はばかれると考える立場から、この点に関して、ちゃんと道として、さきほど一問目でも答弁されたところではあるけれども、丁寧に対応すると言っている以上、丁寧に対応しないことは今後許されないことということを明確にしておきたいと思うのですが、いかがですか。

(環境生活部長)

塔の存続に関するご意見などにつきましてでございますけれども、道といたしましては、さきほどもご説明させていただいておりますが、様々なご意見をいただいております。その中で私どもといたしまして、その回答などにつきましては、その都度回答させていただいているつもりでございますが、今後におきましても、様々なご意見があると思いますので、そういった思いに関しましては、丁寧に対応させていただきたいという考えでございます。

部長にまでご答弁をいただきましたので、もう、それを信用するしかありません。くれぐれも宜しくお願いします。

(五)更なる検討の必要性について

先ほど伺った存続方法の聴取や検討を含めた賛否双方の主張を慎重に検討するためには時間が必要となります。道は、存続を希望する方々だけではなく、解体推進を希望する方々の考え方も把握する必要があると思います。私は、個人的に存続を希望する立場ではありますが、極めて間違った認識の中で、当時の記念塔に思いを馳せた先達を愚弄することは絶対に許すことが出来ません。今後も何度でも繰り返しますが、今を生きる私たちは、お爺ちゃんやお婆ちゃん、父さんや母さん、開拓に関わられてこられた全てのご先祖様の労苦によって、このような文化的で衛生的な暮らしを営むことができていることを忘れてはならないのではあります。それを子孫に繋ぐ責務があると考えます。それが150年以上にわたる北海道の開拓の歴史なのであります。それを否定することを理由として、北海道百年記念塔を解体させることは出来ません。今一度、存続や解体、その他の方法も含めて検討する時間を確保したいと考えているところであります。

ならばどのような方法が考えられるのか、存続させるにしても感情で無計画に委ねることも無責任過ぎると考えております。解体させるにしても、これまで述べてきたような先達の思いを何らかのモニュメントで代替出来る訳もなく、その大志を継承しつつ、決して捻じ曲げられた誤認によって解体を容認することは出来ません。その何らかに込める思いは、先達の大志と共に、北海道の未来人に正しく伝わらなくてはなりません。

道には、第三の道を探る選択肢を含めた謙虚に慎重に検討する時間を確保する必要があると考えておりますが、見解を伺います。

(環境生活部長)

記念塔に関する今後の対応についてでございますが、道におきましては、保存・活用の可能性も含めまして、様々な観点から検討するために、専門家や有識者の方々の知見を伺ってきたところでございますが、その構造上、今後の老朽化の進行を完全に防いでいくことは難しく、平成29年のあり方検討以降、塔の老朽化の状況などにつきまして、広くお示しするとともに、道議会でのご議論も踏まえまして、慎重に検討を重ねてきた結果、公園利用の方々の安全確保或いは将来世代の負担軽減の観点から、解体もやむを得ないとの判断に至ったところでございます。

道としましては、記念塔の解体に関する道民の皆様のご意見を真摯に受け止めつつ、解体の判断に至ったこうした考え方ですとか、周辺広場の活用の方向性などにつきまして、地元の方々をはじめ、道民の皆様への説明の場を設けるなどして、道の考え方をご理解いただけるよう努めるとともに、公園を利用する方々の安全確保が何より重要との考えの下、塔の老朽化の状況はもとより、現在精査を進めている解体経費の内容、さらには先人の方々の思いを継承する手法などにつきまして、様々な要素を総合的に勘案しまして、適切に対応していく考えでございます。

(再質問)

質問を重ねます。今回、道と意見交換をする中で、どうしてもお互い歩み寄れなかった点があります。それは、寄せられる意見に向き合う姿勢であります。これまで質問してきたことで明らかのように、道が安全性や各予算の根拠について揺らいできたことは明らかなことでありますし、加えて道民から寄せられている賛否に対して決して丁寧に対応してきたとは言えないと受け止めております。それは、先ほどもありましたが今後行うとしている説明会で道の考え方を理解していただく場としてしか位置付けていない答弁から明らかであります。道民に対して責任を果たす覚悟は道にないのでしょうか。道は、なぜそれほどまでに解体にこだわるのでしょうか。解体しなければならない理由が先ほど挙げたような老朽化なり、安心安全以外に何かあるんではないでしょうか。それは何なんでしょうか。見解をお聞かせください。

(文化局長)

記念塔に関する今後の対応などに関する重ねてのご質問でございますけれども、塔の周辺広場の活用の方向性につきましても、今後設けることとしております説明の場におきまして、地元住民の皆様はもとより、他の地域の皆様にも、時間を確保しながら丁寧に説明をさせていただくことになりますけれども、道の説明に関して、参加者の方々から発言があった場合には、その発言を真摯に受け止めてまいりたいと考えております。

(再々質問)

これは意見交換の中でも言いましたが、説明会というものは決して道のアリバイ作りの場であってはならないと思うのであります。道の考え方を説明する場ではなくて、寄せられる意見に対して道が向き合うかというのが大切なのであって、これまでそれをしてこなかったものに対して今後進んでいくスケジュールの中で行う説明会でそれが果たせることを約束してほしいわけです。今の質問の冒頭でも申し上げました。道側との意見交換をするの中でどうしてもお互い歩み寄れなかった点がそこです。道のこれまでの考え方を説明する場というのはいわばもう不要です。寄せられた意見に対して向き合う場として説明会を設けていただけるならば、大歓迎でありますし、今までの質問の中で重ねてきた、例えば解体費用の今後の上昇というか、様々な理由に対して増加される見込みのあるものについてどうしていくのか。更には維持管理のコストがどうして50年なのか。50年である必要はないわけでありますから、その金額差について、差が無くなっていくときにどうするのか。一方、存続するにしても先ほど申し上げたような、どのくらい残すのか。形あるものはいつか壊れるわけでありますから、誰が解体するのか。様々にその疑問が残っている中で、しっかりと道として向き合うということを申し上げているわけでありますから、この趣旨においてちゃんと説明会を実施していただけるという約束をいただきたいのですが、いかがでしょうか。

(環境生活部長)

記念塔に関します今後の対応についてでございますけれども、この度の実施設計の内容ですとか、周辺広場の活用の方向性などにつきましては、今後設けることとしております説明の場におきまして、道民の皆様に丁寧に説明させていただく考えであります。その際、参加者の方々から発言があった場合には真摯に受け止めながら、「交流空間構想」の推進に取り組んでまいる考えでございます。

(再々々質問)

今部長から答弁をいただいた内容を素直にそのまま受け取ると、道の考え方を説明する説明会だという説明です。もし意見が寄せられたら丁寧に対応する、その丁寧に対応する部分が私が先ほど言った寄せられた意見に対してしっかりと向き合っていくいう意味合いなのかどうかの確認をさせてください。

(環境生活部長)

記念塔に関する様々なご意見に関してでございますけれども、道といたしましては、これまでも様々に寄せていただいておりますご意見に関しまして真摯に対応してきたつもりでございます。今後におきましても、そういった対応で向き合ってまいりたいと考えております。

(再々々々質問)

水掛け論ぽくなってくるのでどこかで区切りを付けなければなりませんけれども、これまで対応してきたものにも問題があると先ほどから申し上げておりますので、そのように対応していくというのは、いわば拒否にしか受け取れない。要するに残された時間の中でもそれらの意見に向き合うことすら拒否する道の態度は問題だと思いますけれども、完全にこれはここで決着を付けておかなければならないといいますか、行われるはずの説明会、若しくはそれまでに寄せられるものに対して向き合う覚悟を求めているわけでありますから、重ねてその点に関して要望しますがいかがでしょうか。

(環境生活部長)

記念塔に関します様々なご意見に対する対応についてでございますけれども、繰り返しの答弁で大変恐縮でございますが、私どもといたしましては、これまで寄せていただいております様々なご意見に対しまして、可能な限り丁寧に対応してきたつもりでございます。引き続き、そうした対応をとっていきたいと考えてございます。

(指摘)

これまでもお話ししてきたように、中々合意を得られないというか、担保がとれない質問と答弁になっているものと受け止めております。この局面における百年記念塔の安心・安全が解体の免罪符になるわけもありませんし、道が示してきた根拠が一つ一つ別の考え方に移っていく中で、どう捉えるのかというのが、色んな潮目だとか、我が自民党の会派も含めて、今後様々な動きがでてくるであろう中においては、これは未来のことで断言はしませんけれども、道の皆さんにも、しっかりとそれに向き合っていただきたい。道の皆さんから寄せられる様々な意見、議会の中の議論も含めて、道がこれまでとってきたものの、継続が解体につながるということは絶対に避けなければならないと考えているものであります。

皆さんは先日、机上配布された文書をご覧になられたでしょうか。あえて特定はしませんけれども。私に言わせれば、誤認著しく、恩讐の先にある解体は未来に禍根を残すものになってはいけないと考えているし、それを主張される方々にも言い分はあると思うのです。しかし、道は、それを代弁する必要はありません。あくまでの第三者であるべきです。過去の否定に加担する必要はないと考えております。私は、多様性とは、他方の否定からでは何も始まらないと信じていますし、共生とは、否定からでは何も生まれないと信じております。

今後、第二回定例会あたりに、解体発注への決裁等が行われてくることになると思いますけれども、少なくともその間にも議論を進めていかなければならないと考えておりますし、必要によってはそれ以上の時間をかけてでも補完をしていかなければならない課題であると私は考えています。必要なことは、排除ではありません。共生であるべきです。一方を否定する選択は、北海道と未来人に残すべき文化ではないと考えております。

この質問については、地元の方々と連合しながら継続していきます。地元の方々の意思に反したものにする考えはございません。時に知事にも直接答弁をしていただく機会を得なければならないと考えていますので、よろしくお願いいたします。

この質問は、先日配布された資料(下部に添付)を基にして行いました。

「開拓記念塔」の実施設計が完了したことをにより、来年上程される解体予算の根拠となるものです。

今後も慎重に議論を重ねていくためには、更なる時間が必要だと考えるに至りました。

以下に、11月29日に開催された環境生活委員会での質問と答弁内容を公開させていだきます。

北海道百年記念塔の解体工事に係る実施設計の結果について

(一)これまでの対応について

解体をめぐっては、様々な議論が続いていることは承知しております。

それは、先の一般質問等でも取り上げられていることであります。

そこで、今回の結果の報告があったことを受けて、数点質問をさせていただこうと思います。

まず、最初に、道として解体の方針を打ち出し、準備を進めてきたところでありますが、この間寄せられた道内外からのご意見等にどのようなものがあり、それを道がどのように捉えているのか、教えてください。

<答弁>(文化局長)

記念塔の存続活動をされている団体の方々からは、これまでも存続を求める署名や質問状の提出がありまして、道では、質問状が提出される都度、交流空間構想でお示しした考え方をご理解いただけるよう、公園を利用される方々の安全確保や将来世帯への負担軽減などの観点から解体もやむを得ないと判断したことなどにつきまして、繰り返し回答をさせていただくとともに、昨年6月には、設計者の井口氏も参加いただきまして、普段立入ができない、記念塔内部の現状をご覧いただいたところでございます。

こうした中、本年6月に存続を願うプロジェクトが、意見広告を出すためのクラウドファンディングを行い、10月にその意見広告が掲載されるといった活動があったことを把握しているところでございます。

道といたしましては、記念塔の解体に関して、地元住民の皆様の思いや、建築の専門家の方々の考え方など、様々なご意見があることは承知しており、今後とも、様様な機会を通じまして、道の考え方についてご理解いただけるよう、努めてまいる考えでございます。

(二)解体工事費の増加への対応について

今回の結果によると、解体費用に関しては、予算ベースで1.64倍、それは今後さらに増えると考えるのが自然なのだと思います。

解体と維持の差が縮まるばかりと捉えるわけですが、これは道が主張してきたコスト面での根拠が弱まっていくことに繋がってしまうのだと思います。

これは金額のみではなく効果も同様だと考えます。

また、なぜ対比が50年という尺なのか、そこに私は様々に考えを巡らせてしまうわけです。

この費用増に対して、どう捉えていくのか、どこまでの増額を許容していくものなのか、考え方を教えてください。

<答弁>(文化局長)

工事費に関してでございますけれども、道では、今回の実施設計の結果を基に、今後、工事内容及び金額を精査することとしているところでございます。

道といたしましては、地元住民を含め、道民の方々に今後とも、公園を安全かつ安心してご利用いただくためには、利用者の安全確保が何よりも重要であり、記念塔の老朽化の状況や工事内容の精査、更には先人の思いを継承いたします未来志向のモニュメントの設置など、様様な要素を総合的に勘案し、対応してまいる考えでございます。

急な質問の通告にも関わらずお受けいただきましたことについて感謝を申し上げたいと思うのですが、いずれにしても、なぜ、例えば維持が行政でなければいけないのか、今後、今日の質問をさせていただいた内容を含めて、改めて終日委員会で議論させていただこうと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

【エゾシカの捕獲について】

エゾシカの捕獲について、以下数点質問させていただきます。

言うまでもなく、北海道内におけるエゾシカ生体数の管理は、共存共生への第一歩となります。

直近の調査によると、道内には、67万頭生息しているとされていて、東部に32万頭、西部に35万頭、それとは別枠で南部に3~15万頭と推定されています。

交付金の対象となる捕獲については、農水省や環境省等の交付金を活用して市町村単位で取り扱われていますが、実質地元の猟友会次第となっていて、部外者にとって極めてハードルが高いものとなっています。越境を含めた区域外からの参画は実質困難となっています。

しかし、それは捕獲が許可されている道内における有資格者の高齢化や猟友会自体の会員数の減少などが大きく影響していて、ニーズとの乖離は大きいものと承知しています。

①捕獲関連交付金について

最初に、エゾシカの計画的な捕獲に対する交付金の状況を伺います。

<答弁>

エゾシカの捕獲に関する交付金の状況についてでございますが、捕獲関連の交付金の総額は、令和元年度から前年度比で増加しておりまして、令和2年度は、農林水産省の鳥獣被害防止総合対策交付金事業で、約7万7千頭捕獲し、約5億4千4百万円、環境省の指定管理鳥獣等捕獲事業などで、835頭捕獲し、約6千4百万円、また、道の地域づくり総合交付金事業では、交付金額は約4千8百万円で、捕獲頭数につきましては、市町村独自の捕獲事業への支援に加え、一部国の交付金事業への上乗せ分もありますため、延べ頭数となりますが、約6万5千頭でございました。

②市町村の交付状況について

次に、道内179市町村の交付状況はどのようになっているのか伺います。

<答弁>

市町村の交付状況についてでございますが、農林水産省の鳥獣被害防止総合対策交付金事業によりますエゾシカの緊急捕獲対策に関し、令和2年度、道内の市町村の交付金の「エゾシカ管理計画」における地域別の執行状況は、東部地域では、捕獲数は約4万頭で、総額で約2億5千9百万円、西部地域では、捕獲数は約3万5千頭で、総額で約2億6千9百万円、南部地域では、捕獲数は約2千頭で、総額で約1千5百万円となっておりまして、東部及び西部地域に比べ、南部地域では、捕獲、交付金とも少ない状況にございます。

昨今では胆振や南部地域における生息数が増加の一途であることを現場で耳にしています。それは、単純に増加数と捕獲数のバランスが取れていないことが主因であると容易に想像できます。

③南部地域の実態調査について

そこで、南部地域の実態調査について伺います。

4年前にも当委員会で質問してある点ですが、南部地域における生息数は、調査方法の確立が困難であることを理由に、おおよその推定値扱いでしかありません。

その後に調査方法の確立が為されることなく、生息数の増加を許してきた現実があります。結果として、エゾシカ行政が目指す姿と実態の乖離が大きくなってきています。

これ以上の放置は許されるものではありません。

道は、南部地域における生息実態数の調査方法の確立を急ぎ、計画的な捕獲数の設定を行う必要があります。見解を伺います。

<答弁>

南部地域の捕獲目標についてでございますが、道内では、平成30年に発生いたしました狩猟死亡事故に伴う狩猟規制などの影響により、捕獲数が伸びませんでした。

捕獲目標の設定に必要となる推定生息数は、ライトセンサス調査の目撃数や捕獲数などにより算出いたしますが、エゾシカの捕獲数が伸びなかったことに伴い、推定値の精度が低くなったものと考えているところでございます。

道では、各種調査結果や捕獲実績などを踏まえて、南部地域の目標数を徐々に上げ、現在、6千頭に設定し、対策を進めておりますが、今後更に、推定生息数の精度を上げるためには、有識者の方々の御意見もいただきながら、補足調査の方法などについての検討を進める必要があると考えているところでございまして、こうしたことを踏まえ、道といたしましては、地域の実情に即した捕獲目標について、可能な限り早い時期に設定できるよう、取り組んでまいる考えです。

<指摘>

いま答弁を頂いたところですが、一点指摘を加えておきます。

実は、冒頭に述べましたが、道内に生息するエゾシカの生息総数は67万頭ではありません。別枠になっている南部地域を加えた82万頭と表現しても決して間違いではないのです。

この数のインパクトは決して少なくはなく、調査方法の確度を理由に別枠にしてきたことによって、南部地域のエゾシカの生息数の激増を見過ごしてきたことは否めません。

「可能な限り早い時期」と答弁を頂きましたが、現実はさほど待てる状況ではないことを道は知る必要があります。

早々に対策会議の関係者にこの意向をお伝えして、直近の対策会議で南部地域の総数の設定を行うことが必要です。再来年とは言わず来年の猟期開始の頃には示して頂けるように要請しておきます。

④市町村の捕獲交付金申請等について

次に、市町村の捕獲交付金申請等について伺います。

先の二番目の質問で伺った内容を基にすると、特に南部地域における市町村の取組みを三番目の質問にある実態調査を根拠として適正な捕獲を継続する必要があり、道は、該当市町村に対して国の交付金を活用しながら捕獲数を維持する為の協議助言していかなければならないと考えています。同時に市町村は、地元猟友会に限ることなく、狩猟や有害捕獲を行う有資格者の活用を広く実現させなければなりませんし、一方で、市町村は計画上の捕獲数を十分なだけ確保する必要があり、それらは、誰がどのように行うことになるのか伺います。また、道は何にどのような立場で関わっていくことになるのか明確にしてください。

<答弁>

捕獲等に関する有資格者の活用についてでございますが、鳥獣被害防止総合対策交付金に関しましては、市町村が設置する対策協議会が交付金の受け皿となり、地元ハンターを中心に体制を構築し、捕獲を実施しておりますが、外部の有資格者を参画させて、捕獲サポート体制を構築することについても同交付金の支援対象とされているところです。

市町村におきましては、エゾシカの捕獲を円滑に推進するため、地元の農業関係者や捕獲協力者の理解の基に見回りや追い払い、わな・緩衝帯設置などの役割分担について調整を行っているために、外部有資格者の活用を進める場合は、地元関係者と十分な調整を図る必要があるものと考えます。

現在、道では、全市町村に対しまして、これまでの実績を上回る目標を示し、来年度事業の捕獲目標を増やすよう、協力要請しているところでございます。

また、今後、高齢化や過疎化によりまして、地域の捕獲従事者の不足が想定されるために、振興局の鳥獣対策協議会を通じ、外部有資格者の活用も含めまして、捕獲体制の充実を図る方法を市町村に積極的に周知するとともに、南部地域など被害の拡大が懸念される地域におけるエゾシカ対策の着実な推進に取り組んでまいる考えです。

<指摘>

ここでも指摘を加えます。先ほどもお話ししましたが、南部地域の生息数の激増を鑑みると、南部地域における市町村の有害捕獲数の設定が不足していることが主因であると考えられます。増加数と捕獲数のバランスが著しく取れていないのです。完全に後手にまわってしまっています。

それは、道や振興局による積極的な周知だけで解決できる課題ではないと承知しています。

エゾシカ行政の考え方が、市町村毎に異なる状況にあっては、数の相談だけに留まらない支援が必要です。今一度南部地域におけるエゾシカ行政のあり方については精査していただく必要があると考えています。この点を強く要請しておきます。

⑤エゾシカ行政の今後について

次に、エゾシカ行政の今後について伺います。

私たちは、古い過去にエゾシカを乱獲し生息数の著しい減少を招いています。その後の保護政策等を経て今に至るのですが、生息数の管理だけではなく、狩猟したり有害捕獲されたエゾシカ肉の利活用を同時に推進することができるように施策を講じなければなりません。

道のエゾシカ行政の、これまでと、今後の受け止めについて、部長の見解と抱負を伺います。

<答弁>

エゾシカ対策についてでございますが、エゾシカにつきましては、過去の保護政策に伴う生息数の増加を受けまして、市町村、関係機関との協力体制を築きながら、捕獲対策を推進した結果、平成23年度をピークに減少傾向を示しておりましたが、30年に発生した狩猟事故に伴う銃猟規制などの影響により、捕獲数が減少し、昨年度、再び上昇に転じたところでございます。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、エゾシカ肉の需要にも影響が生じておりますことから、捕獲と有効活用を進めることが喫緊の課題と認識しております。

道といたしましては、今後とも、市町村への的確な情報提供や助言などを行い、連携を強化し、捕獲の推進や人材の育成に努めますとともに、道内外の飲食店などにおける、安全・安心な食材としてのエゾシカ肉の消費拡大や、ペットフード、皮革製品などの幅広い分野での利用を含め、ポストコロナも視野において、認証施設数の増加や需要の拡大に向けた取組を進めるなど、捕獲と有効活用の両面からエゾシカ対策の一層の推進に取り組んでまいる考えです。

<指摘>

最後に、一点お伝えしておきます。

この質問については、一年後位に改めてお聞きしたいと考えています。

一年後にお聞きした際には、生息数や捕獲数、特に南部地域については、積極的な利活用の手応えが実感できる答弁を返して頂けるように実務にあたって頂けますようにお願いしておきます。

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

この質問は、コロナとの闘いに見通しがつかない中であっても、将来の北海道の成長を担保していく為に、道の海外事務所等の戦略・戦術を整えていかなければなせないとの想いから、鈴木直道知事に質したものです。

海外事務所に赴任している道職員や現地スタッフの仕事は、普段から道民の皆さんの目に届かぬ活動ではありますが、日々懸命に汗して働いていることを承知しています。

益々活躍して頂く為にも、今後とも最大限に応援してまいりたいと考えています。

--------------------------------------------------

【 道の海外事務所等について 】

次に、道の海外事務所等について伺います。

道は現在、海外事務所4か所を開設しているほか、職員を派遣している在外公館やジェトロ、道内金融機関の海外拠点が5か所あり、これらに9名の道職員と2名の民間派遣者、7名の現地事業スタッフを配置していると承知しています。

これらの海外事務所と駐在所を最前線として、道内経済や地域社会の活性化を図るため、「世界の中の北海道」として道が中長期的に進むべき将来の方向性を「めざす姿」として明らかにし、道内の行政、企業・団体、道民の皆様と協力・共有しながら、世界の活力を取り込んでいかなければなりません。

特に、昨年から新型コロナウィルス感染症と闘いに苦しむ私たちは、インバウンドを取り込んだ観光産業の展開の見直しを強いられ、改めて国内や道内の観光客の重要さを思い知ることになったと承知しています。

しかし、引き続き海外からの観光客の取り込みなど観光業のみならず道内産品の輸出を目論む私たちが、人口減少に伴う経済規模の縮小が避けられない北海道にとって、海外、特に人口急増に伴い経済発展を続けるアジア各国の消費力に期待を寄せることは避けることが出来ない流れであると考えています。

その最前線として活躍が期待される海外事務所と駐在所については、これまでさまざまに議論されてきたことを承知しています。

それらを踏まえた上で、以下に伺って参ります。

①道の海外事務所等の現状について

最初に、海外事務所と駐在所の現状について伺います。

世界が、新型コロナウィルス感染症と闘う今日現在、海外事務所と駐在所については、道職員や駐在所スタッフがどのように配置され、ているのか、どのような活動を行っているのか、現在の活動内容と共に予算執行状況を伺います。

<答弁>

海外事務所等の活動状況についてでありますが、海外事務所等の職員は、これまで、派遣先の国や地域の感染状況等を踏まえ、昨年2月から4月にかけて帰国し、現地の事業スタッフと連携しながら道内で活動を続け、外国人の入国禁止措置の解除後、6月から順次、駐在地に渡航し、現地での活動を再開してきたところ。

現在、海外事務所等では、感染症の拡大により、現地での移動やイベント等の開催に制約がある中、道内観光地からのライブ配信や、小売店・飲食店と連携したフェアの開催など、北海道への関心を高める事業を実施しているほか、現地バイヤーと道内企業の仲介や、渡航できない企業に代わって商談会で商品説明を行うなど、本道の魅力発信や道産品の販路開拓に取り組んでおり、事務所運営費予算は、旅費を除き概ね執行予定となっているところ。

②コロナ禍における役割について

次に、コロナ禍における役割について伺います。

昨年来、世界が闘ってきた新型コロナウィルス感染症ですが、最中にあっても、道内経済や地域社会の活性化を図るため、「世界の中の北海道」として海外事務所と駐在所が担う役割は変わっていません。むしろ、ピンチはチャンスと唱える知事にとって、このタイミングから立て直しを目論み、コロナ収束後に備えてコロナ禍における戦略を整えておく必要があると考えています。

最近の報道によると、世界ではワクチン接種が進んでいて、ウィズコロナの状況にある私たちにとってのコロナ克服は、もう目の前のことなのかもしれません。そうであってほしいとさえ願っています。

だとすると、「世界の中の北海道」として海外戦略の立て直しを、この段階で打ち出す必要に迫られていて、その最前線である道の海外事務所等の役割について、知事の見解と展望を伺います。

<答弁>

海外事務所等の役割についてでありますが、海外との経済交流の促進に向け、道では、重点とする地域に職員が駐在し、行政機関や企業との人脈形成、現地情報の収集、事業活動へのサポートといった駐在ならではの役割を果たしており、海外との往来が困難な状況にある中、その必要性は一層高まっていると認識。

現在、情報通信技術を用いたコミュニケーションが急速に普及しているといった変化も踏まえ、道としては、こうした技術を積極的に活用し、これまでは対面を前提に困難だった案件についても、人脈を提供し、言語や商慣習の違いをサポートしているところであり、これまで以上に海外事務所等が、海外と道内各地の中継点となり、新たな経済交流の促進につながるよう、取組を進めてまいる。

③コロナ収束後の施策展開について

次に、コロナ収束後の施策展開について伺います。

コロナ後といっても、新型コロナウィルス感染症の根絶は出来ないものと承知していますし、感染症との闘いが人類の歴史であるといっても過言でないことを知った私たちにとっては、海外戦略をどのように描いていくかが問われているのだと考えています。

先ほど申し上げたように、感染症の流行如何に関わらず、世界の活力を取り込まなければならない北海道にとって、海外事務所と駐在所の役割については、臨機応変に戦術を組み直さなければならない施策であると考えられます。

私は、そろそろコロナ後の海外戦略について準備を整えなければならない時期であると考えますし、その検討にあっては、コロナ以前の体制に戻すことが大切なのではなく、より積極的な展開が必要であると考えている一人であります。

世界が委縮したこの災禍に、共に縮むのではなく、世界をリードする北海道である為の政策や施策を展開することによって、世界の消費を取り込むことの出来る体制を、その最前線である海外事務所と駐在所に担っていただくことの出来る体制を敷いて頂きたいと考えています。人員のみならず予算面に至るまで強化させる必要があります。

知事には、海外事務所について、新たな目標設定と共に人員配置や予算設定を充実するなど積極的な施策展開を求めます。知事の見解を伺います。

<答弁>

海外事務所等の今後の取組についてでありますが、本道経済の発展に向けては、感染症の収束後も見据え、道産品の海外販路拡大や外国人観光客の誘致、海外からの投資受入れなどを促進し、海外の成長力を取り込むことが求められており、その最前線で活動する道の海外事務所等の役割は大変重要と考えている。

このため、道としては、輸出拡大やインバウンドの再獲得に向け、本道の食や観光などの魅力発信に加え、道産品を扱う海外ECサイトの紹介のほか、北海道に関心がある現地企業の発掘と、貿易や投資の商談の仲介など、海外事務所等の独自の施策を積極的に展開するとともに、多くの海外拠点を持つジェトロや金融機関との連携を一層強化し、現地でのノウハウやネットワークを互いに活用しながら、成長が見込まれるアジアや欧米などの国や地域において、新たな市場や需要の開拓に取り組んでまいる。

この質問は、初当選以来、北の元気玉が「新エネルギー導入の加速化」について取り組んできた成果について鈴木知事に質したものです。

①地域産業の課題を解決しながら地域内で「再生可能エネルギー燃料」を作り出す。

②地域内で発熱電を行い、作り出した電気や熱を地域内で消費する。

③地域内で消費する分には、富を囲い込める。(流出しない)

④更に、再生可能エネルギー事業の実証試験等を呼び込みやすい政策を展開し、地域内に事業を誘致する。(雇用が生まれる)

⑤伴って地域内で消費する以上の再生可能エネルギーを作り出すことが可能となり、その分は域外に売ることが可能となる。

⑥地域外に売った再生可能エネルギーは、その地域に富を呼び込むものとなる。

これらを可能にする技術が「マイクログリット」なのです。

このマイクログリッド技術を、道自らが推進させることに舵を切ることによって、系統接続が脆弱であるが故に進まなかった

新エネルギー導入の加速化を推進させることが可能となるのです。

北の元気玉は今後も積極的に取り組み、道民の皆さんに安価で安定した「再生可能エネルギー」を使った暮らしをお届けします。

--------------------------------------------------

エネルギー政策による北海道の活力の創出について

最初に、エネルギー循環型社会システムの実現が急がれる視点から、この質問をさせていただきます。

道は、昨年3月に、2050年までにゼロカーボンの実現を宣言し、更に2030年に目指す姿を具体化させています。それが、次期「省エネ・新エネ促進行動計画」の策定であります。

新エネルギー導入の加速化については、前知事の段階から取組まれてきているものであり、それらを一層推進させていく為の道程を明らかにしているものと承知しています。

私は、これまで一般質問等の機会を通じて提案してきたところでありますし、国や道が目指す姿に同意できるものではありますが、その手段としての政策・施策が不十分であることを議論させていただいて参りました。

そこで、今回は、次期「省エネ・新エネ促進行動計画」の策定が進むこのタイミングで、知事に質問させていただきます。

行動計画では、目指す姿の実現へ向けた「3つの挑戦」を明らかにしています。それぞれについて課題を明らかにし、達成へ必要な行政の取組みを加えて頂けるように要請させて頂きます。

①多様な地産地消の展開について

はじめに、多様な地産地消の展開について伺います。

エネルギーの多様性や循環型社会システムの構築を活かすためには、その地域でのマイクログリッド技術を確立することが必須です。それは、域内経済の自立と強化に直結します。

また、道内に限らず系統接続の脆弱性によって不自由を極めている事業環境を改善していく為には、系統インフラの整備も欠かせませんが、同時にマイクログリッドの実現による地産地消のエネルギー環境を整えることの方が、自然災害等による非常時電源確保の実体に即したものとなり得るのです。広範な送配電線網のデメリットを目の前に突き付けられたのが、2018年北海道胆振東部地震によるブラックアウトの経験だったのではないでしょうか。

これまでに何度も主張してきていますが、非常時電源の確保に躍起になるよりも、マイクログリッドの実現によって事業環境整備を推進することの方が、理に適っていることに議論の余地はありません。

道には、農業・観光業に続くエネルギー産業を北海道の主力産業とするために、この度の策定等において発想の転換が求められています。知事の見解を伺います。

<答弁>

マイクログリッドについてでありますが、道は、次期「省エネルギー・新エネルギー促進行動計画」において、さまざまな新エネルギー等を活用し、地域単位でエネルギーの需給を管理し、活用する、需給一体型の分散型エネルギーシステムの構築・展開を促進することとしており、構築にあたっては、災害時を含めた電力の安定的な確保とともに、これまで域外に流出していた資金を地域内で循環させ、経済の活性化につなげていくことが重要と認識。

このため、道としては、取組を進める上で課題となっている電力の制御技術の高度化や発電設備の立地手続きの迅速化などについて、国に対応を要望するほか、地域におけるマイクログリッドのモデル形成に向けて、計画づくりを支援し、その成果を全道に普及するなど、地域における多様な地産地消の取組を促進してまいる考え。

②「エネルギー基地北海道」の確立に向けた事業環境整備について

次に、「エネルギー基地北海道」の確立に向けた事業環境整備について伺います。

自然エネルギー源の賦存量が豊富な北海道では、さまざまな先進技術の取り込みと実証試験地としての体制整備、特区化を見込んだ政策展開が必要となります。

しかも、道内のいずれかに集積すれば良いものではなく、地域の特性を活かし、且つ地元産業の課題解決をセットにしながら、各所で実施されることが必要であると考えています。

これらの実現へ向けた厄介なポイントは、様々な規制や担当する知事部局が横断してしまう民間事業者にとっての不自由なのであります。特に、新エネルギー事業にとっては、経済部と農政部、水産林務部、時に環境生活部、カウンターパートとしての登場部署や人物が多過ぎます。既に、その産業界にとっては常識である法律や条例、規制や規則も、産業界を跨いだ新技術の確立のためには、障害でしかないことが多々見受けられるのです。

よって、さまざまな先進技術の取り込みと実証試験地としての体制整備、北海道の特区化を実現させることで、それらの障害を調整することができる環境が整うことになります。実証地はそれぞれであるべきですが、調整機関は集積させることが可能です。

道の役割は、調整機関と民間事業者が取組む事業の実現へ向けたバックアップなのであり、既に存在する規制の適応に腐心することではないのです。

道には、農業・観光業に続くエネルギー産業を北海道の主力産業とするために、この度の策定等において、ここにも発想の転換が求められています。知事の見解を伺います。

<答弁>

エネルギー関連プロジェクトの誘致などについてでありますが、次期「行動計画」においては、本道の豊かな新エネルギー資源を最大限活用し、道内はもとより、国に電力を供給し、地域経済の好循環に結び付けていくため、「エネルギー基地北海道」の確立に向けた取組を進めることとしている。

このため、道では、本道の特性を活かした、風力発電や水素関連などの、大規模新エネルギー開発プロジェクトや国や企業などの実証事業の誘致、受入を進め道内企業に先端技術を普及していくとともに、実証事業に必要となる制度面の課題を解消するため、国に対し、規制の緩和を提案、要望していくほか、新たに、新エネルギー導入に関するワンストップ窓口を設置し、庁内関係部局が連携して、課題や要望に対応する体制を強化してまいる考え。

③省エネ促進・新エネの開発の導入と一体となった環境関連産業の振興について

次に、省エネ促進・新エネの開発の導入と一体となった環境関連産業の振興について伺います。

言うまでもなく、広大な北海道においては、その地域や根付いている産業の特性を活かした展開を欠かすことは出来ません。更に、民間事業者のみならず、自治体や地域住民の理解と協力は、定着と継続が必要なこの取組みには不可欠なのであります。

特に新エネルギーの世界では、日進月歩で技術開発が続いていて、私たちの国や地域に提案され、採用されたとしても、製造・設置・稼働した段階では、更なる新技術が生み出されていることは日常茶飯事であるのが実態です。

道は、広大な北海道であるからこそ、積極的に世界の新技術の取り込みに挑戦し易い環境を整備して、民間事業者を支援していく必要があります。

環境関連産業の振興を実現させなければならないのであるならば、道として、民間事業者と協力しながら、新旧技術のデータベース化とその経過と結果、地域のニーズの把握を行い、マッチングや事業推進支援を行わなければならないと確信しています。

これまで、経済部では、自治体が取り組む北海道新エネルギー導入加速化基金をはじめとする施策を講じてきましたが、いずれも自治体ベースとなっていて民間事業者にとっては使い勝手が悪く、技術の進歩に追い付くことの出来ない状況となってしまっています。

道の支援とは、補助金ばかりなのではなく、部局を横断できるフレキシブルさと規制の突破なのであり、もはや道自身では気付きづらく、事業者等からの要請を受付け、解決させていくことが望まれる支援となり得るのです。

道には、このような場を提供する必要があると考えていますが、農業・観光業に続くエネルギー産業を北海道の主力産業とするために、この度の策定等において、更にここにも発想の転換が求められています。知事の見解を伺います。

<答弁>

環境関連産業の振興についてでありますが、環境関連産業は、従来の省エネルギー、新エネルギー設備に加え、地域マイクログリッドの構築に資するデジタル制御技術といった先端技術の開発などにより、今後の市場の拡大が期待される産業であり、省エネや新エネの開発・導入と、国内外からの投資や道内企業の参入などによる環境関連産業の振興を一体的に推進し、地域経済の好循環につなげていくことが重要と認識。

このため、道としては、省エネや新エネに関連する企業の投資や立地を促すほか、道総研などとも連携し、新たに、企業や自治体が抱える新エネ導入に関する課題や要望に対応するワンストップ窓口を設置し、道内各地における新エネを利用した取組の状況に加え、技術相談や支援制度などに関する情報提供を行い、事業化につなげていくとともに、環境関連事業に取り組む企業に対し、構想段階から技術開発、販路拡大まで総合的に支援するなどして、企業の皆様の声に耳を傾けながら、環境関連産業の振興に取り組んでまいる。

④目指す姿の実現によるエネルギーの主力産業化について

次に、目指す姿の実現によるエネルギーの主力産業化について伺います。

このマイクログリッドの技術の確立は、系統接続の脆弱性によって不自由を極めている北海道にとって、飛躍的な新エネルギー導入の加速を実現させることにつながります。

マイクログリッドの技術のほとんどは、該当する地域内の電流と電圧を制御する技術といっても過言ではありません。現在では、北海道電力が道内を一括して制御している状態ですが、その地域を独立させて制御することが出来るならば、道内のいずれの地域でも系統接続することが可能になると承知しております。

更に、FITによる売電は、設備資金の償却に大きく貢献する制度となっていますが、例えFIT制度を利用しなくとも、その地域で長期間にわたって売電できるマイクログリッドであれば、道内で販売される電気料金並みの価格を実現することが可能です。

まさしく地産地消であり、地域に根ざした産業との連携が可能であり、域内経済の強化に直結させることが出来る、目指す姿の実現がそこにはあるのです。

更に、売熱を組み合わせることによって、発電のみであれば投入したエネルギーの3割弱しか電気に変換することはできませんが、排熱とされていた6割程度の発熱を有効利用することで売電価格を低減させれば、循環型社会システムの完成を成し得ることが可能です。

現在、系統接続が出来ない道内のほとんどの地域では、結果として新エネルギーを発熱として利用することしか出来ない有様です。それは、あまりに非効率です。

これら北海道の系統接続の充実を待たずして推進できる技術が、マイクログリッドということだと確信しています。道こそが、率先してマイクログリッド技術の確立に舵を切るべきです。それらを確立させたうえで、エネルギーの主力産業化を実現させるべきと考えます。

道には、農業・観光業に続くエネルギー産業を北海道の主力産業とするために、この度の策定等において、またもや、ここにも発想の転換が求められています。知事の見解を伺います。

<答弁>

新エネルギーの活用に向けた技術開発等についてでありますが、マイクログリッドを含む需給一体型エネルギーシステムの構築に向けては、地域特性に応じた新エネを活用した発電や、それに伴う熱の有効利用はもとより、デジタル技術を活用して電力の需要と供給を双方向で調整するといった新たな技術の開発や、太陽光発電や蓄電池などの分散型エネルギーリソースの家庭や事業所への導入促進が必要。

このため、道総研では、木質バイオマスや温泉熱など未利用資源を活用したエネルギーの地産地消に関する技術開発や利用モデルの構築などに取り組んでいるほか、道としても、環境関連産業への参入を希望する企業の技術開発を支援するとともに、来年度新たに、家庭や事業所に向け、分散型エネルギーリソースの導入メリットを調査・PRすることとしており、地域特性に応じた需給一体型エネルギーシステムの構築と展開を促進してまいる。

⑤国内の地域新電力の取組みについて

最後に、国内の地域新電力の取組みについて伺います。

マイクログリッド技術による国内における地域新電力の取組みについては、地方自治体が主体となった地域PPSは現在30ヶ所程度が立ち上がっていて、検討されている自治体に至っては86ヶ所であると報じられています。国の意向を踏まえると、全国で100ヶ所程の地域PPS事業が立ち上がる見込みと承知しています。

この地域PPSは、新エネルギーの導入を加速化させるばかりか、電気料金等として地域外に流出している富の一部を地域内に留めるためのダム機能となるべく設立され、得られる利益相当分は、地域振興は基より、人口減少対策など公益的な事業に還元させていくことが可能です。官と民の中間のポジションを取りながら、その時々に合った地域課題に柔軟且つ民間ならではのスピード感をもった取組みを推進させていくことが出来るとされています。

これらは既に確立されている技術であり、自然エネルギー源の宝庫であることを謳ってきた私たち北海道にとっては、これまで実現できていないことが滑稽にさえ映る有り様だと考えています。

道は、地域の新エネルギーを集約して、まずは地域に提供し消費できるようにし、消費以上に生産された新エネルギーを域外にもたらすことによって「富」を獲得する取り組みを、知事と道が先頭に立って、導入し易い環境を整えていく必要があると考えています。

知事。私たちは、既に待ったなしの状態に突入している人口減少や、コロナ禍で痛み尽くしている地域経済の立て直しの為に、即効性の高い政策と施策を次々に投じていかなければならないのです。

次期「省エネ・新エネ促進行動計画」の策定によって目指す姿を示すことも必要ではありますが、これまで質問してきたように、概念的な構想に留まるステップは、とうに過ぎているのではありませんか。

次期「省エネ・新エネ促進行動計画」の策定と同時に、既に全国で散見されている具体な事例を積極的に取り込み、賦存する自然エネルギー源を最大限に活用した北海道ならではの新エネルギー事業の振興と、それに地域PPSを組み合わせての推進が欠かせないのです。

私たちは、エネルギー政策による北海道の活力の創出を実現させなければならないのです。 知事の決断を求めます。見解を伺います。

<答弁>

地域における新エネルギーの活用についてでありますが、道では、新エネ導入加速化基金などを活用し、市町村が実施するエネルギー地産地消の先駆的なモデルとなる取組への支援に取り組んでいるところ。

このうち稚内市や上士幌町では、地域新電力会社を設立し、地域資源を活用した電力を地域内に供給することで、雇用創出などを図る取組が進められている。

道としては、引き続き、こうしたエネルギー地産地消の先駆的なモデルとなる取組を支援するほか、取組から得られるノウハウのコーディネーター派遣による普及などを通じて、他の地域での課題解決につなげるとともに、来年度新たに、関係部局が連携しながら、地域が主体となって取り組む新エネ導入の掘り起こしを行うなどして、エネルギーの地産地消の取組を全道に広げ、地域経済の好循環を実現してまいる。

脱炭素社会の実現に向けては、どうしてもパラダイムシフトを変えていく必要があると考えています。言い換えるならば、既得権益にどのように横串しを刺して組み替えていくかであって、それこそが行政の役割なのであり、それが何であるのか、何を求められているのか、推進する上での不自由さを明らかにし解決していくことが重要なポイントとなるに違いありません。しかも、それらの場の提供にコストが掛かるものではないのです。

しかし、その働き掛けは、残念ながら既得権者側からは出てくることはありません。

これは、ゼロカーボン宣言を果たした鈴木知事だからこそ取り組むことの出来る政策であるに違いありません。

このエネルギーの主力産業化は、北海道にとっても、その地域にとっても決して避けることの出来ない人口減少に立ち向かう大きな原動力となり得ます。

広域でありながら系統連系が脆弱な北海道だからこそ、日進月歩で進む発熱電技術開発に遅れを取ることなく、マイクログリッド技術による循環型社会システムによる域内経済の底上げを実現させることの出来る政策・施策に仕上げて、素早く講じて頂けるように強く要請して、この質問を終わります。

この質疑につきましては、本日付け地元紙で取り扱われた内容となります。

是非皆さまにご覧いただき、記事として取り扱われることになった経緯と顛末に注目頂きたいと願うところです。

記事にある「訂正」とは、「甘やかしている」という表記を『より適切な言葉で言い換える』という意味であり、その真意や狙いが変わるものではありません。

北の元気玉「道見やすのり」は、己の主義主張に基づいて質問・質疑するのであって、マスコミの取り扱われ方への配慮は一切しておりません。

一方で、私の質問・質疑の内容に対する賛否・ご意見やご助言について大歓迎ですので、ブログやSNS等を通じてお寄せいただきますようにお願いいたします。

最後に改めて明言させていただきますが、私は「正しい」アイヌ文化の認識を実現し、文化振興を通じたアイヌの人々の自立を促す政策に舵を切りきるべきだと考えている立場です。

アイヌ文化の消滅を望んでいる訳でなければ、「正しい」文化振興施策を止めるものでもありません。

これまで約60年もの間に、約120億円もの金額を投入して展開してきた施策の効果を明らかにし、温く継続させることを善しとしない主張です。

多くの皆さんにご覧いただきご理解いただければ大変うれしいことでありますし、今後共に国や道に、そしてアイヌの人々に対して提案を続けていきたいと覚悟しておりますことを申し述べておきます。

北の元気玉、今日も一日、「ウガイ・手洗い・たっぷり栄養補給、余裕があるなら笑って暮らす」を実践して働いて参ります。

何卒よろしくお願いいたします。

-------------------------------------

一 北海道アイヌ政策推進方策について

(一)アイヌ政策の効果について

それでは、機会をいただきましたので、方策についての質疑をさせていただきます。最初に、アイヌ政策の効果についてお聞きをしておきます。

道は、生活向上の名の下に、生活保護受給率の低下や進学率の向上等の施策を約60年続け、約120億円を費やしながら、どれだけの効果があったのか、客観的な道の見解を伺っておきます。

(アイヌ政策課長)

生活向上施策についてでありますが、道では、道内のアイヌの人たちの生活の実態を把握するため、市町村やアイヌ協会のご協力をいただきながら、昭和47年から8回にわたり「北海道アイヌ生活実態調査」を実施し、アイヌの人たちの生活向上施策の推進に努めてきたところでございます。

直近に実施いたしました平成29年の調査におきましては、生活保護率につきましては千分率で現していますが、昭和47年の115.7パーミルが36.1パーミルとなっております。また、高校の進学率につきましては41.6%から95.1%に、昭和54年で8.8%であった大学等への進学率は33.1%となっております。

このように、アイヌの人たちの生活は改善傾向にございますが、アイヌの人たちが居住する調査対象市町村全体との比較におきましては、依然として格差が見られるところであり、新たな方策に関する地域のアイヌの人たちとの意見交換におきましても、修学への補助など生活向上施策を求める声も多かったところでございます。

(指摘)

今の答弁の意味を汲みますと、継続していくということなのでしょうね。なお効果が足りないということであるならば、先ほど伺った60年、120億続けてきた政策の効果としては、非常に薄いというか、長きにわたり続けてもこの状態であるという解釈ができるのかと思います。

紆余曲折がありながら継続してきて、到達できない計画や目標に対して、これからも同じ調子で継続をしていくということは、むしろ拡大していこうとしていること自体に無理があるというふうにも理解をいたします。

まだ尚、差別があるから改善できていないというので、継続をするというロジックからは、支援のスパイラルから抜け出せない、いや、抜け出したくない思惑が、アイヌの人々や道に見え隠れしているのではないでしょうか。

(二)アイヌ政策の基準について

次の質問に移ります。政策による現状と基準について伺っておきます。

道の見解によると、これまでの効果は出ているということでもありますが、その効果は至って客観的でなければならず、バイアスの掛かった恣意的な調査などを根拠として政策を展開し続けることは、今の時世で認められるわけがないのであります。しかし、長きにわたり、国や道がそれらに頼ってきたことは事実です。その効果が、誰がどうやって把握をしてきたのか。その効果は一定基準が満たされるまで続けるのか。その基準とは何を指すのか、道の見解を伺っておきます。

(アイヌ政策課長)

アイヌ生活実態調査についてでございますが、生活の状況や教育、課税の状況などにつきまして、アイヌの人たちが居住する市町村が実施する市町村調査及び地区調査、それから、家族や所得の状況、アイヌ文化や帰属意識、差別の状況などについて、アイヌの人たちに直接伺う世帯調査及びアンケート調査により実施をしております。

道におきましては、この実態調査の結果や、国における政策の動向、アイヌの人たちからの意見などを踏まえまして、今後のアイヌ政策の検討を進めているところであり、アイヌの人たちの生活実態は、道民一般との比較においては依然として格差が見られることから、引き続き施策を推進する必要があるものと考えております。

(指摘)

道の主張とですね、道の見解と私の意見の相違ということがここで明らかになっているわけでありますけれども、60年続けてきて、なお縮まらないという政策が問題だというのであって、そもそもアイヌ政策が不要であると、私は述べているわけではありません。

その方法というものを見直すきっかけに、このウポポイ

が、そしてこの施策推進法が資していかなければならないというお話を申し上げているのであって、格差、格差と強調する道にあっては、この政策を続けなければいけない理由を一生懸命探しているにすぎないと私は受け取っているのであります。

(三)未来志向の意味について

次の質問に移ります。人の使う言葉の意味について伺っておきます。これまでの政策を受けて、アイヌ施策推進法からも使われることになった「未来志向」という言葉では、何をこれは意味をするものなのか、今一度、確認をします。

この表現は、いかにも抽象的で、互いに都合よく解釈できる妥協の言葉でしかないと考えますが、今一度明確な見解を伺います。

(アイヌ政策推進局長)

未来志向によるアイヌ政策についてでございますが、道では、昨年策定した「北海道におけるアイヌ施策を推進するための方針」におきまして、「アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、その誇りが尊重される社会の実現を図り、全ての道民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する」ことを目標としているところでございます。

道といたしましては、この目標の実現に向けまして、新たな方策では、これまでの生活向上に加えまして、民族としての誇りの源泉であるアイヌ文化の振興や、これらを活かした地域の活性化、産業や観光の振興などを含め、アイヌ施策を総合的に推進してまいる考えでございます。

(指摘)

今の答弁からは、誠にきれいな赤レンガ文学を聞いているわけでありますけれども、その真意は、妥協の産物でしかないと私は受けとめるわけであります。

せっかく、この未来志向というのは前向きな言葉であるわけですから、改めて、その意味、真意について、明確にできるよう、いや、明確にできるというよりは、国に、国民に、道民に、そしてアイヌの人々にとって必要である言葉として位置付けられるように国や関係者と議論を重ねていただきたいと思うところであります。

(四)アイヌ文化の未来について

次に、アイヌ文化の未来について、伺っておきます。

道は、アイヌ文化をどうしたいのか、私は、この5年間、環境生活委員会等で皆さんと意見交換を含めて機会を重ねてきたところではありますが、未だ、その真意を受けとめていることができません。

質問の最後に、監の見解を伺います。

(アイヌ政策監)

アイヌ文化の振興についてでございますが、アイヌ文化は、アイヌの人たちの民族としてのアイデンティティの基盤であり、本道にとってかけがえのない財産でもございます。

こうしたアイヌ文化の伝承や振興を図ることは、アイヌの人たちの社会的・経済的地位の向上はもとより、多様な文化の発展、本道経済や地域の活性化にとっても、大変重要なことと考えてございます。

このため、道といたしましては、アイヌの人たちが受け継いできた文化の保存・伝承や普及・啓発を促進いたしますとともに、アイヌ文化の復興等に関するナショナルセンターでございますウポポイをはじめ、道内各地域の活動が活性化するよう、国や市町村、関係団体などと連携しながら、より一層のアイヌ文化振興に取り組んでまいる考えでございます。

(指摘)

最後に、指摘を加えておきたいと思います。

今回、この質問をさせていただくに当たり、どのような形で質問を行えばいいのか、非常に悩みました。その表現、一つ一つ、様々に悩みながら、当たり障りのない言葉を選ぶのではなく、その真意、実態について、さらには、この環境生活委員会において、いかにこの国の政策と道の政策、さらには道民の意識、アイヌの方々の意識、これを前向きに、未来志向に、真の意味での未来志向という意味に向けていくためにどうしたらいいんだろうということを考えたのであります。

ただ、どうしてもその根底にある様々な不都合、こういうものが邪魔をして、質問に対する答弁を道庁の皆さんからいただくことができなかったり、さらには、私自身も萎縮してしまうというか、遠慮してしまう。言ってみれば、忖度をしてしまうような場面にも出会うわけであります。

この機会に、国と道、さらには当事者の皆さんにお伝えをしておきたい、申し上げておきたいことがあります。

アイヌ文化を利権と化してはいけないと思うのです。群がる勢力の目的を慎重に見抜かなければいけないのだと思います。実は、アイヌの人々を甘やかしているのは、国であり、道であり、そしてアイヌの人々自身なのではないでしょうか。

アイヌ文化を私たち日本国民が、地域の宝の一つとして伝承をし、アイヌの人々も、私たちも正しく文化の振興を図らなければなりません。このまま利権としか扱われないのであれば、アイヌ文化の末路は消滅でしかないのであります。これは断言できます。

確かに、過去に不幸な歴史があったのかもしれません。

それを御旗に利権の確保に努めても、生活の向上にはつながりません。それは60年続けていても今のようなありさまなのでありますから、事実なのだと私は判断します。

先ほどの報告にあった地域意見交換会の内容を伺っても、前向きなものとはほとんど見受けることができません。

今なお、欲しがる、まさしくこの状態が今なのだと判断することができます。

私たちの日本において、アイヌ政策は既にタブー視されている領域でもあります。今回の質問では、アイヌの人々が先住民であるとかないとか、差別があるとかないとかを取り上げて考えるつもりはありませんでした。なぜならば、その時点で前向きな政策、未来志向な政策として前進させることでしか、共生が実現できないからであります。

これからの日本では、国民と道民と、アイヌの人々が、力を合わせてアイヌ文化振興に努めることを通して、アイヌの人々の地位向上と経済的な豊かさをもたらす基盤を自ら整えていかなければならないのです。

これまでの政策に新たに加えられた文化振興施策を、生活向上施策とともに推進させるのではなく、文化振興を通して生活向上を実現させる覚悟を携えていただきたいとお願いしているのであります。そのためには、さらなる力強い文化振興施策が必要であることを理解することはできます。

道におかれては、国に追従することでしか展開できない政策だけではなく、真の意味で政策の実現を目指さなくてはなりません。

道には、このような考えがあることを必ず検討会議の場で示していただくとともに、私自身も引き続き正しいアイヌ政策のあり方について提案していくことを約束し、今回の質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。

(広田委員)

手続き的にどういうふうするのかというのはあるのですけれども、もしよろしければ、今、副委員長の御質問の中でですね、アイヌ民族を甘やかしているという、その表現は削除していただきたいと思います。お取りはからい、委員長にお願いいたします。

(荒当委員長)

理事会で諮ることにいたします。質問を進めていいですか。

(広田委員)

はい。委員長にお任せして。

(荒当委員長)

はい。

四,動物衛生検疫協定について

外務省の発表によると、日本産牛肉の対中輸出を再開することで、両国政府は、25日、「動物の衛生及び検疫における協力に関する日本国政府と中華人民共和国との間の協定」(以下、日中動物衛生検疫協定)に署名したと発表しています。

中国は、日本での牛海綿状脳症(BSE)発生を受けて、2001年から輸入を禁止してきました。再開されると、20年振りとなり、国内は基より道内の畜産農家にとっても朗報と言えます。

① 動物衛生検疫協定について

まず、この動物衛生検疫協定とは、どのようなものであるのでしょうか。これまでどのような協議を経て本協定の署名に至っているのかについても教えて下さい。

<答弁>

動物衛生検疫協定についてでございますが、外務省の公表によりますと、本協定は、国境を越えた動物疾病の管理における、日中間の協力強化を通じ、動物及び動物由来の製品の安全な取引を促進することを目的として締結されたものでございます。

協定の締結により、牛肉などの畜産物の対中輸出解禁に向けた両国間の調整の加速化が期待されますとともに、両国における疾病の発生等について、相互に情報を提供することが規定されており、より確実な水際検疫体制の構築に寄与するものと認識をしております。

なお、協議経過につきましては、平成30年12月6日に第1回政府間交渉を開催して以降、これまで3回の交渉を重ね、平成31年4月14日の日中ハイレベル経済対話におきまして、日中両国政府が合意に至り、令和元年11月25日に署名されたと承知をしております。

② 他国との協定締結状況について

今回は中国政府との協定ですが、他国との実績はあるのでしょうか。過去に類似の協定等が結ばれた事例について教えて下さい。

<答弁>

他国との協定締結実績についてでございますが、農林水産省に確認したところ、動物の衛生及び検疫における協力に関する協定につきましては、中国以外の国と類似の協定等が締結された事例はないと聞いているところでございます。

③ 他国との協定締結へ向けて

本協定は対中国との協定ですが、他国との協定に至るには、どのようなか課題が存在し、どのような対応や協議が必要で、どの位の時間を要するものであるのか、見解を伺います。

<答弁>

他国との協定締結についてでございますが、農林水産省によりますと、日中動物衛生検疫協定は、食肉等の安全な取引を促進するため締結したとのことであり、中国以外の国と締結した実績はございませんが、このたびの例では、第1回の政府間交渉から署名に至るまで、約1年を要しているということでございます。

④ 本協定が道内に与える影響について

道は、この協定が道内の畜産農家に与える影響についてどのように捉えているのでしょうか。見解を伺います。

<答弁>

畜産農家に与える影響についてでございますが、本協定の締結により、牛肉をはじめとした畜産物の対中輸出の解禁に向けた両国間の調整が始まり、様々な協議などを経て、将来的に中国への輸出が可能となれば、道産牛肉等の輸出拡大に大きく寄与することが期待されまして、畜産農家をはじめ関連産業に大きな経済波及効果があるものと認識してございます。

⑤ 道の必要な対応について

本協定を受けて、道は、国や道内の事業者に対して、どのような対応が必要となってくるのか、来年度予算措置を含めた対応について見解を伺います。

<答弁>

必要な対応についてでございますが、農林水産省に確認したところ、本協定により対中輸出が解禁に至るまでには、今後、中国が我が国のBSE・口蹄疫の禁止令を解除した上で、両国による食品衛生に関する評価や、と畜場などの施設の認定、輸出に関する条件や証明書の様式に関する協議等を行う必要があると聞いているところでございます。

道では、今後、両国間の交渉の状況を注視しながら、輸出が可能となった際には、速やかに輸出が開始できるよう、必要な対応を検討してまいる考えでございます。

⑥ 道内のこれまでの実績について

道内では、本年10月、香港向け道産牛肉輸出のための肉処理施設の認定が行われたと承知しています。その経緯と本協定の違い、更に、取扱実績量や見込量等について教えて下さい。

<答弁>

香港向けの牛肉輸出施設についてでございますが、香港へ牛肉を輸出するためには、香港食物環境衛生署との協議により厚生労働省が策定をいたしております「対香港輸出牛肉の取扱要綱」に基づき、と畜場等について、国の認定を受ける必要があります。

道内におきましては、この認定を受けるため、帯広市内で、と畜場を運営しております事業者が本年8月に申請を行い、10月3日に牛肉の香港輸出が可能な施設として道内で初めて認定を受けたところでございます。

現在、厚生労働省では、実際の輸出開始に必要となる香港からの登録通知を待っているところでありますが、今後、事業者における道産牛肉の輸出が円滑に進んでいくよう、道としては、輸出に必要となる衛生要件の確保や食肉衛生証明書の発行等に努めてまいる考えでございます。

⑦ 道内で対応可能な種について

特筆すべきは、本協定には、家畜のみならず鳥獣類や野生の動物も含まれていることです。道内での対応種は多いと見込まれます。牛肉のみならず、どのようなものが見込まれることになるのか伺います。

<答弁>

本協定の対象についてでございますが、本協定の対象は、動物及び動物由来の製品とされ、動物は、家畜、家きん、鳥獣類、野生の動物など、動物由来の製品は、肉、原皮、いわゆる皮だとか、内蔵などが定義されてございまして、牛肉をはじめ、豚肉、羊の肉、鶏肉、エゾシカ肉などが該当するものと考えられてございます。

⑧ ジビエ対応への課題について

海外におけるジビエ需要については旺盛なニーズが期待されるところです。

特に、エゾシカの場合の課題について、どのような対応が必要になると具体的に想定されるのか、見解を伺います。

<答弁>

エゾシカ肉の輸出についてでございますが、道では、これまで、エゾシカの有効活用を推進するため、高度な衛生管理を行うエゾシカ肉の処理施設を認証する制度を創設し、安全・安心の確保に取り組んできたところでございます。

エゾシカを食肉として輸出するためには、相手国との合意や安全性を確認するための手続きが必要となりますが、現段階では具体的な手続き等が国から示されていない状況にありまして、今後、こうした所要の環境が整い、輸出が可能となった場合には、本道独自の衛生管理基準に基づいて処理されたエゾシカ肉の販路拡大に繋がることも期待できますことから、道としては、今後、国の動向を注視しながら、エゾシカ肉のブランド向上に努めてまいる考えでございます。

⑨ 道の期待と意欲について

道として、今後、道産食品輸出の拡大へ向けて、中国のみならずアジアや欧米、世界へと市場を拡大していく必要があります。

しかし、協定は政府間交渉であるために、道の一存では何も進めることが出来ません。道は、国の働き掛けや海外マーケットへの直接的なアプローチについて、今後の展望をどのように見込んでいるのか、道の期待と意欲について見解を伺います。

<答弁>

道産農畜産物等の輸出の拡大についてでございますが

先月、日本と中国の両政府は、「日中動物衛生検疫協定」に署名し、今後、動物衛生や食品衛生などの協議が進められ、牛肉などの畜産物の輸出環境が整えられることが見込まれております。

道では、「第Ⅱ期北海道食の輸出拡大戦略」におきまして、牛肉や米などを重点品目として位置付けており、新たに米国向け輸出可能施設が認められた牛肉については、米国でのテスト販売やベトナムでの商談会の開催、昨年、中国向け輸出の精米施設等が登録された米につきましては、中国や香港、米国などでのプロモーションや商談会の開催など、販路拡大に取り組んでおります。

道といたしましては、今後とも、国家間交渉に基づく相手国の規制の撤廃等について国に要請してまいるほか、重要な輸出先国として期待される中国などにおきまして、今後、畜産物の輸出が可能となる好機を想定し、円滑な輸出に向けた取組を先んじて進めるなど、関係団体や輸出関連企業等との連携のもと、北海道の認知度を高め、新たな市場を開拓するために、海外におけるプロモーションや商談会を積極的に開催しながら、一層の輸出拡大に努めてまいります。

<指摘>

ありがとうございました。一連の質問としては、これで終わりなんですが、最後にまた指摘をさせていただきます。実は今回質問することとなりました、この日中の動物衛生検疫協定、この存在を知ったのはごくごく最近でありまして、11月25日に協定署名と、このほぼ当日にですね、存在を知ることになりました。このときに驚いたわけであります。もちろん、中国というですね、14億の胃袋に対して、私たちの安心で安全な牛肉を、さらには、様々な動物と規定される様々な食品を輸出できるようになるということは、非常に大きな私たちにとっての希望、期待となるからであります。これまで様々なですね、道内業者の皆さんが挑戦しようとしてきても、実現できなかったことであります。もちろんこれは対中ということでありますが、今後、アジアに、先ほども申し上げましたけれども、欧州に、牛肉をはじめとする様々な動物を、エゾシカをはじめとする様々なジビエをですね、輸出をしていく環境を整える、これが私たちにとっての活路であると信じますので、お願いをしたいところでありますし、ひとつ気になるのはですね、答弁の最中に国の動きを注視してまいるということがたくさん出てまいりました。私はですね、注視では不足だと思うんですね。道のみなさんには、積極的で、いや、もっと前のめりでできることは今からどんどんと取り組んでまいることが必要なんだと思います。国の予算がつかなければ、道が動けない、これはナンセンスであります。予算ならば取りに行けばいい、どうしても必要なものであればですね、民間とタッグを組みながらPRをしていくことは可能であります。先手を打って、先の先を打ってですね、125億のまずは達成を、その先を、その先の道をですね、道民に示していただきたいと思うところであります。ありがとうございました。

三 収入保険について

次に、収入保険についてですが、

今年は、台風15号や19号、21号の本州上陸などにより、全国各地で大きな農業被害が発生しており、現在もその復旧に向けて、懸命な作業が進められています。

幸い本道では、台風等による大きな農業被害もなく、天候にも恵まれたこともあり、農作物の作柄は概ね良好となっています。

農業は、自然災害や天候などによる収穫量の減少だけでなく、農産物の需給状況などによる価格変動の影響も受けることから、国は、新たに収入保険制度を創設し、農業共済制度と併せて、農業者のリスク軽減を図ることとしています。

9月の農政委員会でも、我が会派の同僚議員が収入保険について伺いましたが、改めて、収入保険制度の現状について、何点か伺います。

(一)収入保険の加入状況について

今年1月から受付が始まった収入保険制度について、本道の加入状況はどのようになっているのか、全国の状況と併せて伺います。

<答弁>

収入保険の加入状況についてでありますが、農林水産省は、本年10月に、8月末現在における収入保険の加入実績について、都道府県別に、青色申告者数を基に設定された「加入推進目標」、「加入実績」、目標に対する「加入割合」をそれぞれ公表したところでございます。

それによりますと、本道は、6,440経営体の目標に対して、1,360経営体が加入し、割合が21パーセント、全国では10万経営体の目標に対して、22,543経営体が加入し、割合が23パーセントとなっております。

(二)都府県における状況について

全国の状況について、都府県別に見ると、どのような地域で加入実績が高くなっているのか、また、その要因は、どのようなところにあると分析しているのか、伺います。

<答弁>

都府県における加入実績などについてでありますが、農林水産省の発表では、愛媛県が、2,000経営体の目標に対して実績が1,389経営体で割合が69パーセントと最も高く、次に青森県が、2,580経営体の目標に対して実績が1,627経営体で割合が63パーセント、次に島根県が、910経営体の目標に対して実績が519経営体で57パーセントとなっております。

次いで、秋田県、大分県の順となっております。

農林水産省によりますと、加入率の高い要因としまして、愛媛県や青森県にあっては、収入保険の方が果樹共済よりも補償割合が有利であること、島根県、秋田県や大分県にあっては、今年度の共済掛金が上昇し、収入保険に割安感が出たことを挙げております。

(三)他制度からの移行と品目別加入状況について

これまでの共済制度やナラシ対策などから、収入保険に移行している状況はどのようになっているのか、また、収入保険の品目別の加入状況はどうなっているのか、伺います。

<答弁>

他制度からの移行状況等についてでありますが、農林水産省が公表した本年4月末現在の移行件数は、ナラシ対策からが7,811件、果樹共済からが4,573件、野菜価格安定制度からが4,427件、畑作物共済からが2,588件となっております。

また、本年8月末現在の品目別の加入状況は、米が14,494件、野菜が10,503件、果樹が6,856件、豆類が3,057件、麦類が2,974件、花きが1,253件などとなっております。

(四)本道の加入実績の受け止めについて

安定した農業経営を進めていく上で、収入保険を有効に活用していく必要があると考えます。

制度発足1年目ですが、本道の加入実績を、道は、どのように受け止めているのか、伺います。

<答弁>

加入実績の受け止めについてでございますが、本道においては、加入経営体数が1,360と全国で三番目に多い一方、目標に対する加入実績の割合は21パーセントと、全国平均の23パーセントとほぼ同水準となっております。

本道では、共済制度やナラシ対策などの類似制度への加入率が高く、加えて、昨年は災害による共済金の支払を受けたことで、様子見となった農業者も多かったと考えられているところでございます。

引き続き、農業者が適切な制度を選択できるよう、収入保険の周知を進めていく必要があると考えております。

(五)加入の促進に向けて

9月の農政委員会では、「農業者が無保険の状態とならないよう、様々な機会を捉えて、共済制度を含めて、収入保険の周知に努める」との答弁がありましたが、その後、加入促進に向けて、どのような取組を行ってきたのか、伺います。

<答弁>

加入促進に向けたこれまでの取り組みについてでございますが、収入保険に関心が高かった道央・道南地域において収入保険の周知を効果的に進めるため、本年10月から11月にかけて、空知、石狩、後志、檜山、上川の各振興局において、道と農業共済組合及び北海道農業共済組合連合会との意見交換を実施し、道から共済組合に対し必要な情報提供を行うとともに、園芸施設共済とセットで収入保険の周知を行うとしたところでございます。

また、これと併せ、収入保険を選択した農業者から、加入理由などの聞き取り調査を実施するとともに、各振興局や普及センターの職員に対し、収入保険の見直し内容などの情報共有を行ってきたところでございます。

(六)今後の対応について

自然災害による農業被害や、農産物等の需給緩和等による価格変動など、農業者の経営リスクを軽減するためには、収入保険は重要な制度であると認識しており、積極的な制度周知と普及を図っていくことが重要と考えます。

道では、今後、収入保険の加入促進に向けて、どのように対応していく考えなのか、所見を伺います。

<答弁>

今後の対応についてでございますが、収入保険は、品目の枠にとらわれずに、自然災害による収入減少だけでなく、価格低下なども含めた様々なリスクによる収入減少を補てんする保険でございまして、近年、災害への備えの重要性が増す中で、収入保険の積極的な理解を図っていく必要があると認識をしてございます。

国は本年9月、補償金額を小さくする代わりに、掛金の安いタイプを追加する見直しを行った中で、道といたしましては、まずは収入保険への関心が高かった道央・道南地域への重点的・効果的な普及推進活動を行い、それ以外の地域につきましても、収入保険に係る最新の動向を情報提供するなど、農業者が無保険の状態とならないよう、引き続き、様々な機会をとらえ、関係機関・団体と連携をいたしまして、共済制度を含めて、収入保険の周知に努めますととともに、北海道農業共済組合連合会などと情報交換を行いながら、必要に応じて、制度の充実などを国に求めてまいりたいと考えてございます。

二 農畜産物等の輸出拡大について

次に、農畜産物等の輸出拡大についてですが、

道では、第Ⅱ期北海道食の輸出拡大戦略に基づき、2023年までに道産食品の輸出額を1,500億円、そのうち農畜産物・農畜産加工品の輸出額を125億円とする目標を掲げ、現在、輸出拡大に向けて取組を進めています。

TPP11や日EU・EPAの発効、日米貿易協定の締結などグローバル化が進展していく中で、本道農業の生産力や競争力を高めながら農畜産物等の積極的な輸出拡大を図っていくことが重要と考えますので、今後の取組などについて、以下、伺います。

(一)農畜産物等の輸出の現状について

今年の農畜産物等の輸出実績はどのような状況なのか、品目別に伺います。また、主な国別・地域別への輸出実績についても、併せて伺います。

<答弁>

本年度の輸出実績の状況についてでありますが、2019年の上半期の農畜産物等の輸出額は16億4千万円となっており、米や日本酒の輸出額が伸びたことによりまして、2018年と比べて1億9千万円増加したところでございます。